Il Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano ha recentemente ospitato una mostra dell’artista Luisa Lambri intitolata Autoritratto.

Nelle fotografie presentate vengono mostrate finestre chiuse, linee verticali, superfici, angoli. Ma non si vedono specchi, riflessi, ombre che permettano a chi scatta di duplicare la propria immagine. Non si percepisce un bisogno di esserci o di autocelebrarsi. La fotografa agisce “dietro le quinte” delle sue opere, e cioè manovra, dirige, ma nascostamente, senza apparire né scoprirsi.

L’esposizione si apre con l’immagine di un taglio di Fontana presente in Ambiente spaziale a “documenta 4” di Kassel, 1968; seguono le lamelle di una tenda veneziana degli Strathmore Apartments, costruiti a Los Angeles dell’architetto Richard Neutra nel 1937 e, ancora, una foto della residenza privata di Walter Gropius, costruita nel 1938 con la collaborazione di Marcel Breuer a Lincoln in Massacchussets.

Per il titolo, la Lambri riprende Autoritratto, la raccolta di interviste a quattordici artisti, attivi negli anni Sessanta, che Carla Lonzi pubblica nel 1969. Anche la fotografa chiama in gioco diversi artisti per comporre il proprio ritratto di fotografa e artista ma, a differenza della Lonzi, nelle didascalie si legge Untitled, e il nome del famoso edificio, quello dell’architetto o dell’artista, se viene citato, viene messo fra parentesi.

A Luisa Lambri non interessa nemmeno capire il gesto che genera l’operazione artistica, come fece Ugo Mulas con i tagli di Fontana. «Queste sono fotografie di architettura o di opere d’arte con cui ho un qualche tipo di relazione, che mi hanno ispirata o con cui instauro una specie di dialogo proprio attraverso il mio lavoro. Non sono fotografie descrittive né di documentazione, sono delle visioni molto soggettive. Il senso del mio lavoro è un po’ quello di riportare la mia esperienza di questi luoghi o di queste opere d’arte».

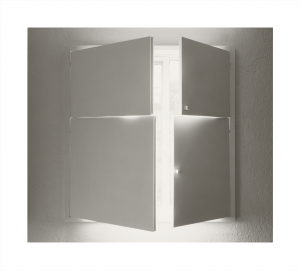

Dunque cosa si vede nelle sue fotografie? Dettagli. Finestre, interni di case, di musei, particolari di opere d’arte, ognuno con il suo spazio particolare, la sua luce, la sua atmosfera. Le immagini sono stranianti. Chi osserva deve sottoporsi agli enigmi della Lambri, sforzarsi di dialogare con loro e imparare a porsi di fronte a ciò che, di volta in volta, diventa il proprio enigma. Le finestre della casa di Luis Barragán a Città del Messico, ad esempio, sono fotografate con gli scuri posizionati in varie angolazioni di apertura e in ore diverse della giornata. La luce abbagliante che entra dalle finestre non permette di vedere nulla e avvolge tutto nel suo mistero. Di cosa si tratta, ci si chiede? L’impressione è quella di trovarsi in uno spazio che non permette via d’uscita. Lo sguardo si arresta davanti a quel biancore, come se si trattasse di una barriera immateriale, che respinge ogni tentativo di comprensione.

Giuliana Bruno, a proposito di questa sequenza scrive che «via via che la serie progredisce, l’immagine diventa quasi astratta, fino a trasformarsi in una mera tessitura bianca. Ciò che vediamo è un’avviluppante sostanza luminosa, una fibrosa tela di luce. Non più finestra, questa apertura è uno schermo, una trama di proiezioni». Lo schermo è il luogo in cui avviene una forma di trasferimento, di mediazione; più lo schermo è neutro, più saprà accogliere ciascuna delle proiezioni di chi osserva. Lo schermo è dunque la superficie, il locus dove proiettare le proprie visioni. Anche la luce non ha la funzione di chiarire, ma quella di cancellare, di rendere evanescenti i soggetti. Così facendo le immagini divengono il deposito delle idee e luogo d’espansione della visione.

Courtesy Galleria Raffaella Cortese, Milano e Thomas Dane Gallery

Attraverso l’idea di “autoritratto” la Lambri mette in scena un gioco sul confine tra sé e l’altro, tra spazio interno ed esterno. Le molte finestre delle sue fotografie, i vetri trasparenti che separano gli interni dagli esterni, riescono a dare la sensazione simultanea del “dentro” e del “fuori”, le permettono di mostrare uno spazio ambiguo. «Io parto dallo spazio fotografico per cercare di registrare uno spazio virtuale», dice la fotografa. Chi osserva viene indotto a immaginare gli eventi che l’hanno portata a scattare e a muoversi in quegli spazi.

Per questo le foto di Luisa Lambri non si offrono al visitatore e nulla offrono al curioso voyeur; al contrario chiedono attenzione ed esigono persino un rigore analitico e una partecipazione con il proprio vissuto, quale che esso sia. La serie Untitled (100 Untitled Works in Mill Aluminum 1982-86, #03), 2012, di Donald Judd, ad esempio, un “corpo vibrante su un’anima di agile metallo”, riporta con i suoi scarti e tremolii alle variazioni Goldberg, alla ricerca di un’aria che tutte unisce e comprende. Untitled (Centro Galego de Arte Contemporánea, #11), 2008 e Untitled (The Met Breuer, #04), 2016, con le loro algide geometrie e i tenuissimi scostamenti sembrano invece raccogliere un’eco che proviene dal minimalismo di Glass.

I suoi punti di riferimento sono infatti artiste come Agnes Martin o Vija Celmins «che hanno passato la loro vita lavorando in solitudine, autonomia e con la ripetizione portata all’estremo. Naturalmente ho un enorme rispetto per autori come Luigi Ghirri, Gabriele Basilico, Guido Guidi che operano nell’ambito della fotografia. Però non mi sento di far parte di quel campo, il mio è un altro», dice la Lambri.

Le sue foto invitano a riflettere sulla natura fuggevole delle nostre esperienze e dei nostri ricordi, e sulla relazione che abbiamo con gli altri e noi stessi. Ad esempio Untitled (Strathmore Apartments, #47), 2002 e Untitled (S. R. Crown Hall, #01), 2017 spingono verso riferimenti più concreti, e qui la suggestione può portarci alle trine e alle trasparenze di una disusata materia tessile o all’eleganza e alla purezza di segni di matrice calligrafica.

Si ha tuttavia l’impressione di essere prigionieri di questo spazio. Si soffre di claustrofobia. Nonostante la Lambri affermi di fotografare «i luoghi come se fossero abitabili, evidenziandone una dimensione intima e affettiva», si tende maggiormente a crederle quando dice che sta pensando a «un modello di architettura visionaria come quello di Piranesi o alla pittura metafisica di De Chirico».

Per esempio, le foto dedicate al Centro Galego de Arte Contemporanea dell’architetto Àlvaro Siza a Santiago de Compostela, non mostrano nessuna visione totale dell’edificio o degli interni, ma raffigurano solo un dettaglio ripetuto ossessivamente: l’angolo fra due muri, che ricorda un semplice incontro di linee. L’immagine è spoglia e in parte illuminata. Anche qui la luce non serve a rischiarare ma semplicemente a creare una sorta di area evanescente priva di materialità. «Più il mio lavoro è incompleto e più funziona, perché riguarda l’ambito dell’astrazione e ciò serve a lasciare spazio alla visione altrui».

Eppure questo non facilita il compito a chi osserva. La mancanza di precise coordinate spaziali genera un senso di spaesamento e di inquietudine, come se qualcosa fosse rimasto in sospeso. Un sentimento che conduce in una zona di incertezza, che in qualche modo ci allontana dalle nostre abitudini mentali. Perché fotografare un angolo? La Lambri compie sempre la stessa azione, ovvero quella di generare uno spazio da un altro spazio, una superficie dove proiettare i propri interrogativi e quelli dello spettatore. Ma così facendo mette in scena anche un paradosso. Si vede di meno quando tutto è massimamente esposto, e non si hanno risposte proprio nel momento in cui lo spazio vuoto può accoglierle. Questo carattere enigmatico sopravvive all’interpretazione, che sembra arrendersi all’insolubilità del suo stesso mistero.

Nella sequenza dedicata all’opera di Lygia Clark, Untitled (Bicho Invertebrado, #7), 2013, tutto ciò risulta amplificato. In questo caso gli angoli fotografati dalla Lambri non sono quelli di un edificio ma le pieghe metalliche delle sculture dell’artista brasiliana. E se, come si leggono le parole di Clark riportate nel catalogo, il bicho «è un organismo vivente, un’opera sostanzialmente attiva», che aveva affinità con molluschi e valve, Luisa Lambri ne restituisce un aspetto diverso, amplificando non tanto la loro relazione con il mondo della natura, ma la loro irriconoscibilità, a tal punto che si possono addirittura confondere con gli angoli del Centro Galego de Arte Contemporanea.

La natura compare anche nella sua sequenza forse più suggestiva e in diretto rapporto con gli spazi del Pac. Si tratta di Untitled (Sheats-Goldstein House), 2007, dedicata a una casa progettata sulle colline di Los Angeles da John Lautner nel 1963. Lambri scatta rivolta con lo sguardo verso l’alto, in direzione dei lucernari dell’edificio. Le foto raffigurano intrichi di rami e foglie e sono state montate su lastre di vetro autoportanti sui piedistalli realizzati da Lina Bo Bardi per il Museo di arte moderna di San Paolo del Brasile.

Sono rivolte all’esterno, verso la vetrata del Pac e verso il parco del museo.

Il modo migliore per osservare queste foto, è andare «all’esterno, oppure passarci in mezzo, avvicinandosi molto per creare un’esperienza più familiare e soggettiva che è la soggettività di Carla Lonzi», spiega la Lambri. Ma anche in questo caso la fruizione viene alterata, come la percezione degli spazi: uscire all’esterno non significa immergersi nella natura, ma considerare la natura uno spazio museale dal quale è possibile guardare verso l’interno del Pac.

Courtesy Galleria Raffaella Cortese, Milano e Thomas Dane Gallery

La fotografia è dunque un reale negato, trasfigurato secondo le esigenze e le modalità di un io interno, che nella sua ricerca d’assoluto, spinge l’opera ai limiti estremi dell’enunciabile. Chi visita la mostra è spettatore di molte forme di libertà: quella della fotografa che si misura con l’artista che le fornisce lo spunto, quella dell’osservatore che può portare ai limiti le sue capacità interpretative, quella di un allestimento arioso e originale. Una domanda resta però sospesa nell’aria: tanta libertà per cosa? Perché se la risposta è la libertà per la libertà, la ricerca fotografica va a impaludarsi in una deriva metastorica e finisce per tradire le sue origini e il suo stesso senso sociale. Sarebbe un peccato, perché di fotografia oggi c’è bisogno.