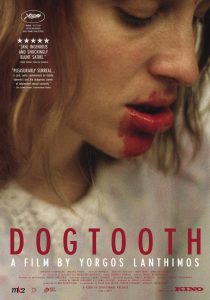

Ciò che colpisce immediatamente, guardando l’incipit del film di Yorgos Lanthimos Kynodontas (2009), al di là del bizzarro dizionario impartito dal mangianastri, è l’espressione dei 3 adolescenti protagonisti del film: ottusa, goffa, vuota.

In una sorta di iperbole sui meccanismi di manipolazione dei corpi e delle menti che ogni sistema di potere mira a raggiungere, i tre ragazzi senza nome appaiono una perfetta rappresentazione del risultato finale. Che ci riguarda.

Lanthimos spinge pesantemente sulla caricatura, sull’esagerazione, sullo stressare le immagini e i comportamenti perché nulla sfugga della violenza dei meccanismi di potere e ci offre una visione incredibilmente spietata di un mondo del quale, in maniera forse meno evidente, tutti siamo abitanti e vittime.

I dispositivi di potere agiscono in maniera molteplice nell’epoca contemporanea e disciplinano capillarmente la nostra percezione del mondo. Ma non si limitano a un lavoro sull’immaginario. Agiscono, come ha ben visto la biopolitica, sui corpi, sui gesti, sugli oggetti.

L’opera di soggiogamento dei giovani personaggi non fa che mostrare, anche nel senso del “mostruoso”, quanto si possa pervertire un processo di soggettivazione attraverso alcune procedure ben precise.

Il film, che narra la vicenda di una famiglia che vive isolata dalla società esterna, cui può avvicinarsi solo il padre per motivi di lavoro, una famiglia reclusa in un piccolo eden di comfort e di disciplinamento estremo imposto dai genitori, fondato su tecniche al tempo stesso di tipo militare e di condizionamento psicologico, è uno straordinario ritratto, a scala micro, della nostra civiltà contemporanea. Il luogo, una villetta con giardino e piscina, è separato dal mondo da un alto muro (niente di nuovo sotto il sole credo, anche rispetto al dilagare di cittadelle per soli privilegiati che proliferano nel nostro paesaggio contemporaneo) e per uscire all’esterno occorre l’auto che è assoluto privilegio del capofamiglia.

Una mossa fondamentale del processo di condizionamento è la manipolazione del linguaggio. Il regista sceglie non a caso di iniziare il film con una sequenza in cui ci mostra una lezione di lingua, impartita da un nastro registrato ai tre ragazzi, in cui il rapporto tra significante e significato, almeno per come lo conosciamo, è totalmente stravolto. In particolare scegliendo termini che parlano, in modo più o meno diretto, di ciò che è censurato da questo microcosmo senza uscita, il fuori: mare diventa una poltrona, escursione un materiale resistente, autostrada un vento forte, carabina un meraviglioso uccello bianco. L’universo concentrazionario è uno spazio in cui le parole sono pervertite, giacché è anche delle parole il potere di innescare processi immaginativi, di dare forma a idee, in questo caso che hanno a che fare con il mondo esterno o con la violenza agita. L’universo interno viene bonificato dalla contaminazione con il mondo esterno perfino nei significanti che possono rappresentarlo. La violenza è eufemizzata e annullata, impensabile, in tanto e in quanto è proprio la violenza la regola implicita di questo universo, agita sui corpi e attraverso i corpi, ridotti a crisalidi senza vita, puri meccanismi senz’anima, senza desiderio, senza autonomia.

La legge disciplinare della famiglia è una legge sportiva, competitiva e agonistica, tutto avviene come gara, con punteggi e sanzioni. Già qui possiamo riconoscere, sia nel pervertimento del linguaggio, (oggi sempre più il nostro regime bonifica parole che possano mettere in discussione lo status quo; per esempio con la scomparsa dei termini “classe sociale”, “padroni”, “lotta di classe” eccetera, per fare un esempio banale sostituendoli con termini più pacifici e meno minacciosi – per esempio padrone con imprenditore o conflitto con negoziazione, o ancora con l’introduzione di termini anglosassoni che neutralizzano il corpo e l’anima della lingua propria), sia nel disciplinamento corporeo (tutte le politiche di dieta, di prevenzione, di performatività e energizzazione, al contempo eufemizzate con l’uso di ideologie e pratiche antistress individuali che possano lenire il danno della competizione sfrenata eccetera), il segno del nostro tempo totalitario.

Il film naturalmente spinge il pedale della metafora e anche del grottesco, rendendo quasi ridicolo il comportamento dei figli, completamente lobotomizzati, persuasi che al di fuori ci siano pericoli spaventosi, rappresentati per esempio dal gatto, che dovrebbe avere ucciso un fratello immaginario e che, in una delle scene più perturbanti del film, viene catturato e finito con una grossa forbice dal figlio maschio. Gatto forse come metafora dell’indipendenza e dell’indocilità, al contrario del cane fedele e domestico: la posa canina è infatti un rituale di addestramento e tutta la famiglia deve saper assumere i comportamenti del cane nei momenti di pericolo. Il padre inoltre è ossessionato dal desiderio di avere un cane che al momento sta seguendo un percorso con molti stadi di addestramento (mi viene in mente a proposito il terribile racconto di Romain Gary, Cane bianco).

Un mondo avulso dalla realtà, o dal reale soprattutto, per dirla con Lacan, è ovviamente anacronistico, e comunque dotato di una temporalità bloccata: non c’è televisione né telefono, almeno per i ragazzi, le canzoni che si possono sentire sono vecchie canzoni, le danze e i giochi appartengono a un tempo passato e quasi mitico. Nulla deve insinuare il dubbio che fuori esista un’altra realtà interessante. Persino gli aerei che passano nel cielo devono essere artificiosamente camuffati in giocattoli che cadono al suolo e vengono considerati prede preziose per i ragazzi-infanti.

La sessualità, dimensione trasgressiva e desiderante, su cui si costruisce l’identità sociale dei figli, e che di norma è sospinta da un desiderio di altro dal contesto famigliare, è normalizzata e addomesticata. Innanzitutto è esclusivo diritto del maschio e può essere vissuta, in una delle poche contraddizioni dell’assoluto regime endogamico della famiglia, solo attraverso l’introduzione nel convento famigliare di un personaggio che arriva bendato e che deve limitarsi a offrire, come una prostituta, una prestazione fisica molto meccanica. Si tratta dell’unico personaggio dotato di un nome proprio, Cristina. Una contraddizione apparente che non reggerà a lungo. Si potrebbe dire l’eccezione che conferma la regola.

Come spesso accade, l’altro, per quanto mutilato e domesticato, è pur sempre altro (ne sa bene qualcosa la nostra società così terrorizzata da qualsiasi tipo di straniero, comunque si presenti e soprattutto quando si presenti con una visione culturale o affettiva differente) e non può non finire per portare un qualche genere di virus nel territorio super immunizzato della famiglia totalitaria.

In questo caso, la ragazza che il padre, a tutela di una sorta di diritto del figlio maschio ad avere uno status diverso e superiore, conduce a casa, è portatrice di due temibili forme di contaminazione. Da un lato un desiderio sessuale che interessa le ragazze. Un desiderio lesbico che risveglia in loro, o almeno in una di esse, la curiosità per altro. Ma poi, su esplicita richiesta della stessa ragazza, del materiale video che illustri il mondo esterno.

Una breccia si apre, una feritoia che tuttavia viene tradita dall’altra sorella che adotta parole sconosciute alla neolingua parlata in famiglia: in particolare la parola “fica” e quella di “zombi”. Parole quanto mai simboliche, che importano nel mondo censuratissimo e patriarcale del contesto famigliare il termine carnale della sessualità femminile e, per quanto camuffato, un significante di morte. Ovviamente le due parole vengono manipolate e rese innocue dai genitori ma il germe è uscito allo scoperto e la repressione è pronta a scattare. Una repressione che adotta una forma molto letterale (il padre punisce la figlia picchiandole la testa con la videocassetta e picchierà la ragazza prostituta con l’apparecchio del videoregistratore) ribadendo e stringendo ulteriormente il cordone della clausura domestica. Niente più presenze esterne.

Intendiamoci, le cassette erano banali, si riferivano a due film molto commerciali e apparentemente inoffensivi. Ma qui non conta il contenuto, conta l’infrazione simbolica. Che si manifesta come inquinamento del linguaggio, dell’immaginario e, cosa ancor più grave, del desiderio. Nel campo di concentramento non c’è posto per il desiderio, a partire dal quale, o meglio dalla consapevolezza del quale, si costituisce un’identità propria.

A questo punto anche la sessualità deve essere sottoposta al regime endogamico e, in una delle scene più drammatiche del film, assistiamo al figlio maschio che deve scegliere, con l’ausilio del solo tatto perché resta ad occhi chiusi, quale delle due sorelle adottare per la sua soddisfazione sessuale. Ancora una volta nessuna scelta che corrisponda a una piena consapevolezza ma solo la scelta di un pezzo di carne, di uno strumento inanimato di piacere.

Possiamo cogliere in questa deriva “positiva” della sessualità, nel senso di una pianificazione del piacere avulso dal coinvolgimento amoroso, molto per quanto riguarda l’ideologia strumentale e calcolante contemporanea ma si aprirebbe un lungo discorso. Basti un accenno: il sesso oggi deve essere anch’esso tendenzialmente addomesticato, privato dei suoi elementi drammatici e passionali (trasgressivi e potenzialmente distruttivi), indirizzato secondo codici di neutralizzazione del suo potere perturbante e disturbante e soprattutto della sua “eccessività”. Il sesso deve essere consumato secondo diete, luoghi e pratiche sani e disciplinati.

Qualche interprete ha ravvisato in questo evento del film (la trasgressione indotta dall’ospite) la breccia che conduce una delle ragazze a cercare una via di fuga (affermare il proprio desiderio). Il segnale che Lanthimos ci invierebbe si manifesta in una festa rituale e totalmente distopica e dismorfica che, secondo una sorta di macchinazione raggelante, si celebra in famiglia, per l’anniversario di matrimonio dei genitori. E qui si potrebbero fare interessanti analogie con il progressivo disciplinamento o annichilimento, forse sarebbe meglio dire, dei nostri costumi festivi. Ma passons.

Questa occasione è quella di una festa patriottica e simbolica del regime, si potrebbe dire, enormemente carica di significato, nella quale appunto la sorella più grande, danzando un agghiacciante ballo meccanico, che ricorda solo certi automi settecenteschi dal film Casanova di Fellini, a un certo punto deraglia e manifesta, da sola, una sorta di scatenamento corporeo selvaggio, incongruo, scoordinato ma che è anche un segno di insubordinazione al protocollo di regime.

Da qui in poi la “sorella più grande” sembra voler provare a riacciuffare il proprio destino. Ma attenzione, è qui che l’ideologia totalitaria e pervasiva che l’autore ci rappresenta, l’ideologia così simile a quella che domina il nostro tempo, fa scattare la sua trappola.

Qualcuno ha visto nel finale del film una sorta di rottura, un bagliore di speranza. Personalmente non sono d’accordo.

Seguiamo i fatti. Una delle (tante) ma fondamentali leggi che regolano il regime domestico è che si è pronti per poter uscire all’esterno solo quando cade un dente canino (Kynodontas) e si ha una certa età, i maschi tra i venti e i trenta, le femmine tra i trenta e i quaranta. Ma non basta. All’esterno si può uscire solo con l’auto e si può imparare a guidare solo quando il canino ricresce. Una sorta di comma 22, non a caso, un classico doppio vincolo che i ragazzi accettano in quanto ignorano il destino dei canini.

Nello spaventoso Lager domestico creato da padre e madre quello che conta non è il senso ovviamente ma il segno. E il segno impedisce una vera e propria liberazione. Non ci sono i segni per rappresentarla. E i materiali ottenuti dall’altro entrato brevemente nel reticolato domestico sono troppo poveri e inservibili, dopo il sistematico processo di neutralizzazione effettuato dal potere.

La povera ragazza non conosce altro mezzo di liberarsi che quello che ha assorbito nel corso della sua formazione. La sua trasgressione è inceppata in partenza ma lei non può saperlo. L’altro le ha dato l’idea ma l’idea si accartoccia su se stessa perché non riesce a eccedere i limiti del contesto totalitario.

Vero che lei finalmente usa uno degli strumenti disciplinari, un peso per gli esercizi che sanciscono il loro regime, per togliersi il canino. Ma è uno strumento che dirige contro se stessa, anziché contro i suoi oppressori. La sensazione, quasi insostenibile per la durezza della scena, di vittoria nell’esserselo tolto, il canino, è purtroppo solo un abbaglio. La ragazza non esce di casa trasgredendo il codice, accetta la regola che fuori si può andare solo in auto oltre a quella che predica la necessità di far cadere il canino (probabilmente il simbolo dell’addomesticamento: come dire, da un addomesticamento così severo non si può uscire mai, si veda sempre Cane bianco). Chiudendosi nel bagagliaio della macchina si assicura la possibilità di uscire ma su un mezzo guidato dal potere, il padre.

Il film ci lascia nell’ambiguità ma fino a un certo punto. La figlia scomparsa viene data per persa, nonostante la ricerca piuttosto limitata che se ne fa. La cosa non è poi così grave. L’universo concentrazionario cresce su se stesso: a breve ci sarà un nuovo bambino e un cane, entrambi partoriti dalla madre (tutto è prodotto all’interno, nulla vi sfugge).

L’auto esce dalla casa, con il suo carico nel bagagliaio. Arriva vicino al posto di lavoro del padre, peraltro sempre rappresentato secondo un immaginario tipico da non-luogo (il fuori quindi è anche peggio del dentro) e resta all’esterno, chiusa. Il film finisce così.

Ci si potrebbe chiedere: uscirà?

Lascio aperta la domanda limitandomi a dire che il film è uno dei più rigorosi e spietati intorno all’esercizio del potere che io abbia mai visto. Lo stile di regia è calcolato, gelido, totalmente privo di qualsiasi indulgenza verso i suoi personaggi, verso l’ambiente, verso gli spettatori. Vero e proprio teatro della crudeltà.

Un film che dovrebbe divenire oggetto di riflessione quotidiana, un amuleto per risvegliarsi dal torpore che tutti quanti subiamo.

La via di uscita che propone veramente? Inalare dell’etere e cadere riversi su un letto, come le due sorelle in una scena all’altezza della filosofia del suo autore. E di ogni filosofia che non tenti di fingere un mondo che non c’è.