UN VIAGGIO INASPETTATO

Finalmente mi decido ad acquistare la recente traduzione di Ottavio Fatica de Il Signore degli Anelli, edita da Bompiani, con le bellissime immagini di Alan Lee. Non nego d’essere stato spinto anche dal dibattito sul confronto tra la versione di Fatica e la precedente traduzione –che rimarrà sempre nel mio cuore, come un primo amore–, a opera di Vittoria Alliata di Villafranca, pubblicata da Rusconi nel 1970, a cura di Quirino Principe. Volevo farmi un’idea personale sulla questione –per quanto possibile, non essendo un esperto–. Tuttavia, la ragione profonda non nasceva dalla discussione sulla traduzione migliore, era invece orientata dal desiderio di scoprire qualcosa di nuovo su Tolkien, un autore che ho amato fin dall’adolescenza.

Apro il libro con l’emozione di un bambino che scarta un regalo di Natale e comincio a leggere. Subito vengo afferrato da un sentimento di straniamento, probabilmente causato da qualcosa che mi sarei aspettato di trovare e non ritrovo più, così come da qualcosa di diverso, effettivamente nuovo, che mi pare di non aver mai incontrato nella precedente versione. Mi rendo conto della mia ingenuità, che rasenta la contraddittorietà. Cerco la novità, ma quando la scorgo, sono stupito, quasi irritato. Mi sembra di tornare in un luogo di cui serbo uno splendido ricordo, una sorta di angolo della mia infanzia di cui rammento bene riferimenti e oggetti, per le tante volte in cui l’ho visitato e per il tempo che vi ho trascorso, ma che oggi hanno assunto forme diverse, collocazioni o dimensioni dissimili da ciò che abita la mia memoria. Una parte di me sarebbe tentata di prendere le due traduzioni e farne una lettura sinottica. Non so se sia la pigrizia, oppure l’impulso di lanciarmi nell’avventura, senza assumere un atteggiamento ‘pseudo-filologico’ o, ancora, la fiducia nella forza narrativa di Tolkien, ma rinuncio al proposito e m’immergo senz’altro nella lettura, resistendo alle aggressioni della nostalgia –sentimento dolce, zuccherino, ma talvolta melassoso, che impasta il ricordo con l’idealizzazione del passato, inevitabilmente legato alle gioie e ai dolori della gioventù–.

Proseguo e progressivamente, prima come delicata immagine traslucida poi, in modo sempre più riconoscibile e definito, si affaccia un’altra presenza, che s’infila tra il testo del 70 e la traduzione che sto leggendo. Si tratta della versione cinematografica del romanzo, diretta dal regista Peter Jackson. In questo caso, i ricordi che affiorano rendono evidenti le differenze tra il testo e la controparte filmica e, paradossalmente, attenuano la sensazione di discordanza tra le due traduzioni, perché, nel raffronto con il film, si stagliano in modo più netto le immagini che mi ero figurato quando avevo letto per la prima volta il romanzo, così come l’ordine, la sequenza delle vicende, la cronologia, lo spessore dei personaggi, la complessità della trama, le sfumature valoriali, l’attribuzione delle battute. Voilà! È confermata la banale constatazione che libro e film sono due ‘aggeggi’ diversi, con linguaggi differenti e stilemi narrativi propri.

Ben lungi dal considerare la trilogia di Jackson una lettura deludente –anzi l’ho vissuta come un’esperienza entusiasmante, che, oltre a una grande emozione, mi ha trasmesso la sensazione di un serio lavoro di approfondimento del testo, di una matura consapevolezza per le difficoltà, quasi insormontabili, di rendere cinematograficamente un racconto così vasto, multiforme e, potenzialmente, sempre in divenire. Allo stesso tempo, ritengo che il film non neghi l’indipendenza del regista che, da vero artista, propone una sua interpretazione del romanzo, pur rispettando in modo accettabile l’intenzione del principale artefice dell’opera, così come farebbe un bravo esecutore con la musica del compositore.

Mentre faccio queste considerazioni, lo sguardo si posa sulle meravigliose raffigurazioni di Alan Lee. Le ammiro, accorgendomi dell’importanza del ruolo di Lee nella realizzazione del film di Jackson, quando, all’improvviso, mi appare un inatteso segnavia, un bivio che devia il mio cammino su un altro sentiero –‘erboso’ forse?–. La direzione che prendo non conduce a un raffronto tra le varie traduzioni dell’opera letteraria e neppure a un accostamento tra testo e versione cinematografica. Sono mosso da una domanda, che mi frullava in testa da tempo, ma non mi ero mai posto in modo esplicito: chissà come Tolkien s’immaginava il mondo che descrive nei suoi romanzi? Una possibile risposta può nascere dall’osservazione delle immagini create da Tolkien stesso. Eccomi a inseguire i percorsi immaginativi di un romanziere che ha cercato di illustrare, anche dal punto di vista figurativo, la sua Eä, l’universo che è.

LO SPECCHIO DI GALADRIEL

Tolkien fu anche un illustratore. Per anni questo lato della sua vita è rimasto sconosciuto a molti. Oggi, al contrario, è un fatto piuttosto noto. Fin da giovane, Tolkien scriveva e disegnava. Per quanto lo si possa considerare un appassionato più che uno specialista e, nonostante lui stesso ricusasse ogni riconoscimento alla sua abilità raffigurativa, è difficile negare che la scrittura e la rappresentazione visiva –disegni, schizzi, inchiostri, acquerelli, stemmi araldici, mappe e calligrafie– fossero parte di un unico, indissolubile, flusso creativo.

Mi astengo dal riportare la ricostruzione della genesi cronologica e artistica del ‘Tolkien illustratore’, perché sono stati pubblicati vari studi che consentono di avvicinarsi al tema con rigore filologico e in modo sistematico. Mi piacerebbe evitare, inoltre, di andare a caccia di significati ‘esterni’ ai disegni di Tolkien, perché rischierebbero di risultare ‘estranei’. Un’opera così vasta e ricca da molti punti di vista –letterario, linguistico, culturale, filosofico, sociologico, storico, …– rappresenta per me una sorta di specchio, scrutando nel quale è fin troppo facile cadere nella tentazione di riconoscere esclusivamente me stesso, dimenticando l’autore sullo sfondo. Ho già ceduto a questa seduzione in passato e pur non essendone troppo pentito –in fondo, non ho fatto altro che raccontare l’eco di Tolkien nella mia esperienza quotidiana–, preferirei concentrarmi qui su di lui, su un piccolo numero di disegni, che concepiva immaginando e ‘visualizzando’. Vorrei entrare nel suo mondo, piuttosto che trascinare lui, a forza, nella mia realtà, con i miei significati e i miei personali punti di vista. Indubbiamente è un compito che sfiora l’impossibile, perché non so come discriminare, in modo netto, ciò che vedo e ciò che desidero vedere. Nondimeno, un sentiero, per quanto debolmente tracciato, esiste. Consiste, di fatto, nel pormi dinanzi alle immagini –non necessariamente in ordine di realizzazione o pubblicazione– dando voce a ciò che noto, segnalando dove cade l’attenzione, lasciando emergere le strutture interne che si presentano allo sguardo, cercando di riconoscere il reticolo di rimandi reciproci e, allo stesso tempo, avendo cura di mettere tra parentesi –o dichiarando esplicitamente– la mia interpretazione. Certamente è un rischio, ma come direbbe Socrate: «il rischio è bello»[1], ossia il rischio vale la pena.

Potrebbe accadere qualcosa di simile a quanto è capitato a Frodo e Sam nel regno di Lothlórien:

«Con l’acqua del ruscello Galadriel riempì la vasca fino all’orlo e ci soffiò sopra e, quando l’acqua tornò immobile, parlò. “Questo è lo specchio di Galadriel,” disse. “Vi ho portato qui perché possiate guardarci dentro, se volete.”

L’aria era immobile e la valletta oscura, e la dama elfica al fianco di Frodo alta e pallida. “Che cosa dobbiamo cercare, e che cosa vedremo?” le domandò, pieno di soggezione.

“Molte cose io posso ordinare allo Specchio di rivelare,” lei rispose “e a qualcuno posso mostrar quel che desidera vedere. Ma lo Specchio mostrerà altresì cose non richieste, le quali sono spesso più strane e più giovevoli delle cose che desideriamo vedere. Quel che vedrete, se lascerete lo Specchio libero di agire, io non so dirvi. Esso mostra cose che furono, cose che sono e cose che potrebbero essere. Ma quali uno veda, neanche il più saggio lo può sempre dire. Desideri guardare?” […].

“Ora desideri guardare tu, Frodo?” disse Dama Galadriel. “Non volevi vedere magia elfica ed eri contento così.”

“Tu mi consigli di guardare?” domandò Frodo.

“No,” disse lei. “Io non ti consiglio né in un senso né nell’altro. Non sono un consigliere. Potresti venire a conoscenza di qualcosa, e quel che vedrai, bello o brutto, potrebbe esserti utile, come il contrario, vedere è al tempo stesso un bene e un pericolo. Eppure io credo, Frodo, che tu abbia coraggio e saggezza sufficienti per rischiare o non ti avrei portato qui. Fa’ come vuoi!”

“Guarderò,” disse Frodo, […]»[2].

A PROPOSITO DI HOBBIT

Ricordo bene il momento in cui ho letto per la prima volta un romanzo di Tolkien. Era Lo Hobbit o la riconquista del tesoro, edizione Bompiani del 1981, libro che ho prestato anni fa e che, vagando nella Terra di Mezzo, forse dimentico di una parte importante del proprio titolo originale[3], si è smarrito e non è più tornato a casa. Ricordo anche la copertina. Raffigurava uno strano personaggio con mantello e cappuccio color verde, con una giacca, anch’essa verde, e quello che supponevo essere un panciotto giallo. Era stranamente scalzo, con un’abbondante peluria sul dorso dei piedi, castano chiara, quasi rossiccia, così come i folti capelli ricciuti. Alle sue spalle campeggiava un drago rosso, con il ventre giallo, le ali aperte e il muso proteso in avanti. Anche gli occhi erano gialli. Quella è la prima immagine che vidi, mentre scorrevo la spiegazione delle rune lunari e affrontavo il primo capitolo:

«In una caverna sotto terra viveva uno Hobbit. Non era una caverna brutta, sporca, umida, piena di resti di vermi e di trasudo fetido, e neanche una caverna arida, spoglia, sabbiosa, con dentro niente per sedersi o da mangiare: era una caverna hobbit, cioè comodissima»[4].

L’immagine di quel personaggio mi ha accompagnato per anni, anche durante la prima lettura del Signore degli Anelli, credo. Nel tempo però ho trovato le immagini originali di Tolkien e ho iniziato a notare una stupefacente coerenza tra il romanzo e le figure realizzate dall’autore. All’inizio non mi ero accorto, ma più esaminavo le immagini, leggendo contemporaneamente il libro, più il nesso unitario tra scrittura e figura mi sembrava forte. Le immagini non erano un abbellimento del romanzo, ma la manifestazione iconica della vision che Tolkien aveva del fantastico.

In The Hall at Bag-End, Residence of B. Baggins Esquire, osservo un uomo elegante, che fuma una pipa dal lungo cannello. Colpisce subito la cura del dettaglio. C’è una pendola con asta e pesi, un barometro –mi sembra–, vicino all’ingresso, appeso sopra un ‘porta-bastoni’, che sta presso lo zerbino. S’intravvede un camino a sinistra, uno specchio, sedie e tavoli, un quadro, una lampada al soffitto e un campanello collegato a una catenella (?), installato lì per essere azionato dagli eventuali –talvolta sgraditi– visitatori. Unici elementi inconsueti, ma non mi spingerei a definirli ‘fantastici’ o ‘irreali’, sono i piedi nudi del padrone di casa –forse un distinto borghese, dalle abitudini bizzarre–, la forma dell’ambiente –a botte– e una porta circolare, che si apre su un lungo viale alberato, digradante. A qualcuno potrebbe ricordare un vecchio cottage inglese.

Esco dalla porta e percorro il viale, scendendo da quella che noto essere una collina. Raggiungo un ponte su un fiume, con un mulino alla mia sinistra. Passo il ponte, mi volto e contemplo il paesaggio in The Hill – Hobbiton-across-the Water. Da qui, posso vedere la strada da cui provengo, che si snoda a curve e attraversa un paese, con campi coltivati, alberi e un cartello indicatore per «WEST» e «HILL». Non assomiglia certo a un quadro di John Constable, ma a me fa pensare alla campagna inglese. Anche in questo acquerello i dettagli sono curati con grandissima attenzione e finezza. Il fantastico non mi pare presente, mentre mi colpisce la luce intensa, che irradia tutto l’ambiente e tinge di giallo abbagliante le fronde degli alberi, e le nuvole, che galleggiano in un cielo color celeste.

Il ruolo che Tolkien attribuisce alla luce –così come all’ombra– contrassegna uno dei soggetti essenziali del suo cosmo narrato. Fare anche solo qualche citazione dai testi mi porterebbe troppo lontano. Tuttavia, senza fare riferimenti precisi, possiamo asserire con sicurezza che nei romanzi si trova dovunque la fascinazione della luce, spesso contrapposta alla sua mancanza –al buio e all’oscurità–, così come viene riprodotta in molte immagini. In Bilbo woke with the early sun in his eyes è notevole l’effetto che Tolkien riesce a ottenere con il giallo sulle montagne, sul piumaggio dell’aquila, sulla figura di Bilbo, sulla bruma e sulle nubi che velano la vallata. L’unico elemento fantastico mi sembra riconducibile alla proporzione tra l’aquila e lo hobbit.

In The Trolls, un’immagine che trovo delicata, cesellata fin nei minimi particolari, decorata in modo meticoloso, quasi alla ricerca della sperimentazione di un peculiare lucore, il brillare della fiamma cattura l’attenzione e definisce le silhouette dei personaggi, che sembrano strani, probabilmente perché sono troll, ma, chissà, anche perché nel buio della notte, la forte illuminazione dal basso di un volto, di un profilo o di figure seminascoste nell’oscurità, ne distorce la forma, facendone apparire spaventose e inquietanti le sembianze.

IL PONTE DI KHAZAD-DÛM

Giunto a questo punto –lo devo a chi legge–, è il momento di affrontare il tema nodale di questo percorso d’esplorazione. Chiaramente sono un po’ intimorito, perché il rischio dell’equivoco sembra incombere come un Balrog:

«Il Balrog giunse al ponte. Gandalf stava in mezzo alla campata, con la mano sinistra si appoggiava al bastone, ma nell’altra mano, fredda e bianca, rifulgeva Glamdring. Il nemico si arrestò di nuovo, fronteggiandolo, e l’ombra che lo avvolgeva aprì come due grandi ali. Il Balrog levò la frusta e le corregge sibilarono e schioccarono. Dalle narici usciva fuoco. Ma Gandalf restò immobile. “Non puoi passare,” disse. […]

In quella Gandalf levò il bastone e gridando a squarciagola colpì il ponte. Il bastone andò in frantumi e gli cadde di mano. Un’abbacinante cortina di fiamme bianche si levò. Il ponte cedette. Si ruppe proprio sotto i piedi del Balrog e la pietra sulla quale stava crollò nel vuoto, mentre il resto rimase, in equilibrio, fremente come una lingua di roccia protesa nel vuoto.

Con un grido tremendo il Balrog cadde in avanti e la sua ombra precipitò e scomparve. Ma mentre cadeva schioccò la frusta e le corregge sferzarono e avvilupparono le ginocchia del mago, trascinandolo fin sull’orlo. Gandalf vacillò e cadde, fece per afferrare invano la roccia e scivolò nell’abisso. “Fuggite, sciocchi!” gridò, e disparve»[5].

Rileggendo il brano, mi rendo conto di aver esagerato e che il parallelismo non regge. Proseguo un poco rassicurato dal fatto che non sono Gandalf, né per statura morale, né per saggezza o lungimiranza. Confido pertanto nella misura del mio nemico, che penso proporzionata alla mia, così come il mio azzardo che, invece di espormi all’abisso, potrà, al massimo, regalarmi una bella scivolata sulla ‘buccia di banana’ di qualche fraintendimento o errore.

Tra le tante immagini delle raccolte, ne scelgo solo alcune che amo in modo particolare.

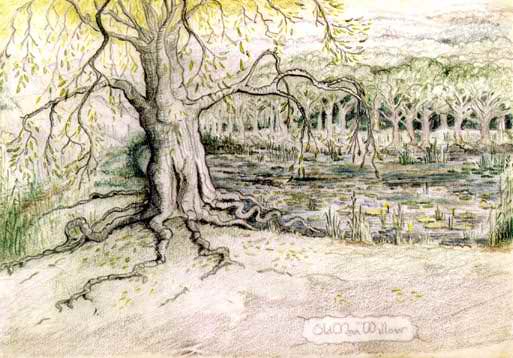

La prima si riferisce all’episodio dell’Uomo Salice, nel Signore degli Anelli. L’antica creatura che, come ogni salice che si rispetti, vive in una zona umida, accanto all’acqua, intrappola gli hobbit con le proprie radici, cercando di soffocarli. Solo l’intervento di Tom Bombadil riuscirà a scongiurare il peggio.

In Old Man Willow possiamo apprezzare l’aspetto che Tolkien dà all’Uomo Salice. Ci si potrebbe aspettare un’immagine antropomorfizzata. Se si cerca sul Web, se ne trovano molte. Ma Tolkien non ha avuto bisogno di mettere naso, bocca e occhi al vecchio albero. Basta già il materiale immaginativo racchiuso nel salice per tratteggiare il carattere di questo personaggio, primitivo e rancoroso. Sono sufficienti i rami lunghi, intricati e le profonde radici contorte, in grado di avviluppare, stringere, far inciampare il viaggiatore, per rammentare una delle personalità simboliche tradizionali di questa pianta, legata alla malìa, alla seduzione e all’ultraterreno.

Con Bilbo comes to the Huts of the Raft-elves, Tolkien illustra l’episodio in cui Bilbo riesce a liberare i nani dalla prigionia degli Elfi Silvani, facendo fuggire tutti attraverso un corso d’acqua, infilando tutta la compagnia in botti vuote.

Il risultato è davvero notevole. Mi sembra di vedere un dipinto di Hiroshige o Hokusai. Come nelle altre immagini, è sorprendente la cura per i dettagli. La presenza della luce è maestosa, resa con le tonalità del giallo che si diffonde nel cielo, da dietro la montagna, e si riflette nell’acqua. Si può notare il turbinio del torrente –dalle curve sinuose blu, azzurre e bianche– che, in lontananza, si cheta allo sfociare in uno specchio d’acqua più tranquillo, dopo la confluenza con il Fiume Selva. Gli alberi sovrastano i barili, su uno dei quali è appollaiato, a cavalcioni, Bilbo. Il blu e il verde delle chiome crea un effetto di contrasto con la luce dello sfondo, contrapponendo, ancora una volta, luce e oscurità. Anche questa raffigurazione potrebbe essere tratta dal racconto di un’avventura reale, per quanto insolita.

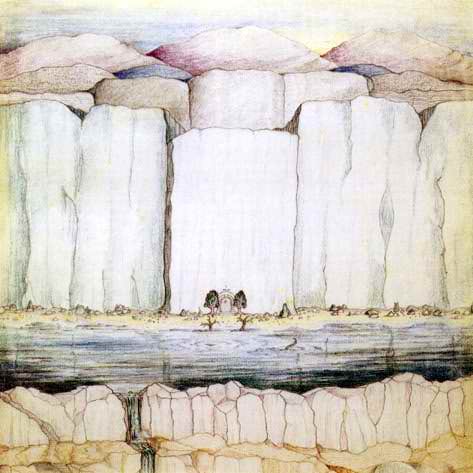

Ho lasciato per ultima l’immagine che preferisco tra tutte: West Gate of Moria. La sua grandiosità mi lascia senza fiato. La prima cosa che mi viene in mente è una gigantesca cava di marmo bianco. Le Porte di Durin appaiono piccole a confronto dell’immensità della montagna e si aprono su uno spazio che non riesco a separare dal ricordo di un bellissimo luogo visitato anni fa: la Catedral de sal di Zipaquirá, non lontano da Bogotà, in Colombia. Entrando nella cattedrale, realizzata in una miniera di sale, pensai: «Eccomi dunque a Moria!». Un luogo di Tolkien si riverberava sulla realtà che stavo vivendo, conferendo una curvatura, una sorta di ‘spin immaginativo’, all’esperienza. Il vissuto concreto mi appariva, per questo motivo, come un ‘già visto’.

Davanti alle porte si nota un lago e, appena sotto la superficie, s’intuisce, in trasparenza, la sagoma di alcuni tentacoli, che ci fanno presagire la presenza di un enorme essere acquatico. Lo immagino un cefalopode, animale comune per qualsiasi marinaio.

Supero quindi il mio personale ponte di Khazad-dûm e mi assumo il rischio, suggerendo, a partire da queste immagini –ma anche da altre–, che il centro d’interesse per Tolkien non sia il fantastico, ma la realtà.

L’ULTIMA TAPPA

Dopo l’ultima affermazione, prendo qualche precauzione per cercare di scongiurare eventuali malintesi. In moltissime immagini è decisamente presente la dimensione del fantastico. La funzione della fantasia –che l’essere umano attiva per conoscere la realtà– è fondamentale per comprendere Tolkien, sia come scrittore, sia come illustratore. Se pensiamo a un’immagine per Lo Hobbit, sicuramente ci verrà in mente la bellissima Conversation with Smaug, in cui il drago è sdraiato sulla montagna d’oro, nella grande sala di Thráin, all’interno del profondo cuore di Erebor, attorcigliato, quasi abbracciato, al ‘suo’ oro. Bilbo è raffigurato, mentre fa un inchino, togliendosi il cappello, circonfuso da una nuvoletta che lo cela agli occhi del mostro. Bilbo ha l’anello al dito, che lo rende invisibile agli abitanti della Terra di Mezzo, ma noi lo possiamo vedere!

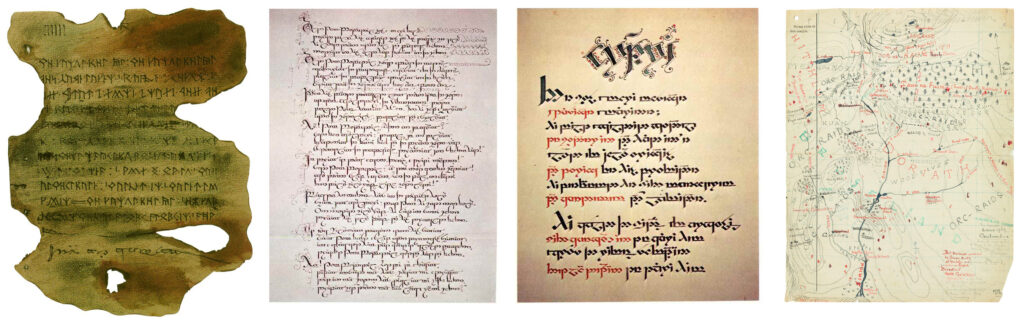

Avrei potuto scegliere immagini come questa, ma mi sarei concentrato su una banale contrapposizione tra reale e fantastico. Tolkien ha una visione molto più complessa, irriducibile a semplificazioni dualistiche. Perciò ho privilegiato intenzionalmente solo alcune figure in cui il livello del ‘fantasioso’ è minimo o, addirittura, assente, per riflettere su un aspetto che potrebbe sfuggire, a prima vista, ossia la coerenza interna della narrazione –anche visuale–, che per Tolkien, non solo era importante, ma costituiva un tratto essenziale della sua subcreazione. Questa osservazione può essere fatta a partire dall’impegno per l’invenzione di vere e proprie lingue, di un’intera cosmogonia, di una storia, di mappe talmente dettagliate da poter essere utilizzate per stimare la durata di un viaggio a cavallo o di un volo di Nazgûl. Ma può essere rilevata dalla quantità di documenti antichi –ad esempio, la famosa pagina del libro di Mazarbul o le pagine di scrittura elfica, che sembrano documenti paleografici–, ‘ritrovati’ da Tolkien nelle sue ricerche sulla storia di Arda.

Il ruolo centrale della coerenza interna, della rete di legami intrinseci soggiacenti al mondo tolkieniano, non si limita a corredare la figurazione con attributi volti a soddisfare il gusto –donando più ‘sapore’ all’ambientazione–, ma mira a intercettare la tridimensionalità della Terra di Mezzo proprio attraverso i dettagli e le minuzie, quali tracce etnografiche, in cui, sempre tramite l’immaginazione, si coglie una sinestesia che oltrepassa la sola estensione eidetica, per esperire anche suoni, profumi, sapori, corpi tangibili.

Ora vale forse la pena di fare una pausa, soffermandosi per un breve inciso sulla ‘natura’ dell’immaginario tolkieniano –e dell’immaginario in generale–, per fugare la possibile riduzione, trasandata e dozzinale, accennata sopra, che consiste in una contrapposizione ontologicamente ingenua tra ‘ciò che è’, ossia ciò che ‘risiede nel campo del reale’, inteso come percepibile dai sensi, e ciò che è ‘irreale’, ovverosia quello che non possiamo vedere con gli occhi o toccare con le mani. Che non si sia mai incappati in uno hobbit, in un drago, in un elfo o in uno stregone ci informa solo sul fatto che la probabilità di tali incontri, verosimilmente, sarà piuttosto bassa anche in futuro. Non c’è neanche ragione per considerarli contenuti privilegiati dell’immaginazione solo perché hanno proporzioni stravaganti, orecchie a punta o sputano fuoco. Anche una pendola può essere un oggetto immaginario, come abbiamo visto, dotata dello stesso statuto d’esistenza dell’elegante ed eccentrico signore che cammina avanti e indietro, a piedi scalzi, nel suo cottage con l’uscio tondo. Eppure, porre il problema sul piano dell’esperibile con i sensi, porta a una contraddizione o a una questione priva di senso, poiché uno hobbit, così come un drago, sono oggetti ‘reali’, appartengono a una ‘realtà precipua’ e hanno la proprietà di concernere un ‘livello altro’ rispetto a quello che cade sotto i sensi.

Leggendo direttamente Tolkien, mi sembra di trovare conferme sulla meta di questo viaggio:

«E in effetti, le fiabe trattano in larga misura, o (le migliori) soprattutto, di cose semplici o fondamentali, non toccate dalla Fantasia, ma queste semplicità sono rese tanto più luminose dalla loro incastonatura. Ché il narratore che si permette di “agire liberamente” con la natura ne può essere l’amante, mai lo schiavo. È stato nelle fiabe che, per la prima volta, ho scoperto la potenza delle parole e la meraviglia delle cose come la pietra, il legno, il ferro, la casa e il fuoco, il pane e il vino. […]

La “gioia” che ho scelta a segno della vera fiaba (o racconto fantastico), ovvero quale suo sigillo, merita una più attenta considerazione.

Ogni scrittore che crei un mondo secondario, una fantasia, ogni subcreatore, probabilmente desidera in parte almeno essere un creatore effettivo, o almeno spera di attingere alla realtà: spera che l’essenza proprio di questo mondo secondario (se non ogni suo particolare) derivi dalla realtà oppure a essa confluisca. Se riesce ad attingere a una qualità che possa essere a ragion veduta fatta coincidere con la definizione del dizionario, “intima consistenza della realtà”, è difficile capire come potrebbe accadere se, in qualche modo, l’opera non partecipasse della realtà»[6].

NOTE

1Cfr. Platone, Fedone, 114 c 7-d 8. Jacqueline Salviat mette in evidenza che ‘bello’, in questo passo di Platone, non significa ‘esteticamente bello’, ossia un ‘bel gesto’, nobile, elegante, eroico, cercato per grandezza o gloria. «“La ricompensa (promessa dal mito) è preziosa e grande è la speranza.” […] “vale la pena correre questo rischio.” Se Socrate invita i suoi compagni al “rischio”, non è per la bellezza formale del rischio, ma per il risultato che da lui conseguirà: l’eterna liberazione delle anime filosofiche». Salviat J., Καλὸς γὰρ ὁ κίνδυνος, Risque et mythe dans le Phédon. In: Revue des Études Grecques, tome 78, fascicule 369-370, Janvier-juin 1965. pp. 23-39.

2John Ronald Reuel Tolkien, Il Signore degli Anelli, Bompiani, 2022, pp. 386-388.

3The Hobbit aveva come sottotitolo: There and Back Again (Andata e ritorno).

4 John Ronald Reuel Tolkien, Lo Hobbit o la riconquista del tesoro, Rusconi, 1991, p. 31.

5 John Ronald Reuel Tolkien, op. cit., p. 354 e 355.

6John Ronald Reuel Tolkien, Sulle fiabe, in Albero e foglia, Rusconi, 1982, p. 75, 88 e 89.

Immagini: GNU Free Documentation License

Content is available under GNU Free Documentation License unless otherwise noted.