“Quando Ugo ha cominciato a farmi stampare le foto per la mostra di Parma, che purtroppo si inaugurò pochi mesi dopo la sua morte, eravamo già in piazza Castello. Era la mostra della sua vita, tutto il suo lavoro, a partire dalle prime foto degli anni Cinquanta fino agli ultimi servizi. Ricordo che visionava con attenzione provini su provini, a volte soffermandosi pensieroso su alcuni fotogrammi, altre segnando in rosso o cancellando, poco soddisfatto, qualcosa che non lo convinceva. Poi, con qualche breve spiegazione, mi passava il pacco dei provini e la responsabilità della stampa in camera oscura. La dimensione delle stampe per Parma era 40×50 cm e guarda che andavano curate tantissimo! Fino a sera potevo aver stampato non più di 4 o 6 soggetti, ma con una quantità notevole di varianti perché lui non era mai contento del risultato: la stampa doveva corrispondere esattamente a come l’aveva pensata. Succedeva quindi che, a parte quelle segnate come da stampare, io mi guardassi curioso tutti quei provini.

Mi ricordo una serie di foto fatte a Giacometti, durante una Biennale d’Arte a Venezia. In una c’era una bambina con le braccia conserte, sembrava imbronciata. Guardava Giacometti alle prese con una sua scultura, uno scatto bellissimo. Altre Mulas le scattò nel momento in cui venne annunciata la sua vittoria, Giacometti stava con le mani sotto il mento. In un’altra foto lo mostrava pensieroso, sul vaporetto e sicuramente ce n’era una in cui camminava trasportando una scultura con quest’aria da persona semplice che si muove le sue cose, umilmente. A me piaceva molto lo scatto dove c’era questa bambina. A guardare i provini di Ugo ci si perdeva, in pochi scatti raccontava una storia, rivelava il profilo di una persona.

Ascolta ma tu a questo articolo che taglio vuoi dare? Non so… vuoi parlare della camera oscura? La meno nota d’altronde.”

Comincia così la registrazione del racconto di Sergio Grazzani, stampatore di Ugo Mulas dal 1970 al 1973, anno in cui il fotografo bresciano morì. Attraverso questo primo assaggio vengo immediatamente catapultata nel suo universo. La nostra conversazione si svolge fluida, passa dal racconto puntuale del lavoro che in quei tre anni Sergio svolse al fianco di Ugo Mulas ai numerosi aneddoti che descrivono l’empatia che si stabilì tra loro, l’umanità dell’uomo Mulas. Il racconto è accompagnato dalle immagini del Sergio Grazzani fotografo, in quegli anni così effervescenti, quando Mulas gli prestava le macchine fotografiche volentieri, per “usarle”. Non lo so ancora che taglio voglio dare all’articolo – rispondo – tu inizia a raccontare, poi vediamo. E cominciamo dalla fine, dalle “Verifiche”.

Giovanna Gammarota – Raccontami come vennero realizzate le “Verifiche”.

Sergio Grazzani – La stampa delle Verifiche fu una stampa di precisione, molto raffinata, malgrado non presentasse in sé una particolare difficoltà di esecuzione. Pensando oggi al valore intellettuale di quel lavoro, mi sembra strano ricordare come la sua realizzazione fu in realtà molto semplice seppure sperimentale ed estremamente accurata, come era nello stile di Ugo. D’altronde forse parte del senso stava proprio lì: nella constatazione di tale semplicità. Le giuste distanze del provino, il vetro che teneva giù bene tutte le striscette di negativo: non era una cosa difficile da fare come poteva essere la stampa di una immagine scattata alla Biennale di Venezia, dove si producevano molte prove prima di scegliere la migliore; le Verifiche erano una cosa strettamente legata al pensiero che era venuto prima e a quello che Ugo aveva in mente di realizzare per mostrare questo pensiero.

Non è che venisse da me in camera oscura e mi dicesse “Ho pensato una verifica” per intenderci, era il suo percorso intellettuale, non il mio. E poi io non ero neanche in grado di afferrarlo questo suo pensiero. Però mi spiegava esattamente che cosa dovevo fare, cosa voleva ottenere, e si guardavano insieme i risultati. Tanto per fare un esempio pratico di come si lavorava, una volta abbiamo utilizzato dei vetri da appoggiare sui fogli di carta per tener giù i negativi sviluppati. Questi vetri, quando tu li appoggi su un foglio di carta e esponi, a seconda dello spessore che hanno lasciano una traccia, una linea bianca più o meno marcata, non ricordo se fossimo andati insieme dal vetraio a farli tagliare appositamente o se ci avesse pensato lui, so che facemmo diverse prove con diversi spessori finché non trovammo quello giusto, abbastanza sottile da lasciare una linea leggera che non interferisse troppo con l’immagine. Era un lavoro di pazienza e precisione, molto artigianale.

Quando abbiamo stampato la foto dell’insegna dell’Agfa – Ugo la scattò dalla finestra di casa sua, al sesto piano di piazza Castello, pensando alla finestra di Nicéphore Niépce – partimmo dal fotogramma piccolissimo, stampato a contatto su un foglio 40×50, per passare poi all’ingrandimento intermedio, ancora praticabile con la normale attrezzatura, fino ad arrivare alla stampa del particolare dell’insegna che stava sulla porta del rivenditore, giù nel cortiletto e qui ci siamo detti: come la facciamo? Mulas voleva ingrandire il particolare dell’insegna per rendere ben visibile la grana e allora abbiamo preso un grosso ingranditore di tipo industriale che lui aveva e, ribaltandone la testa, abbiamo proiettato il fotogramma sul muro, a qualche metro di distanza, come se stessimo proiettando un film. Dovevamo stare fermi per parecchi minuti, quasi al buio come in una cripta, perché arrivava pochissima luce sul foglio nel punto in cui si evidenziava l’insegna. Il foglio era fissato al muro con quattro spillini sottili perché non lasciassero traccia. Si stava lì, nel silenzio più assoluto, in attesa che avvenisse l’esposizione come forse era accaduto a Niépce quando espose la sua primitiva lastra al bitume di giudea! Una sorta di rievocazione. Ecco, era cosi. Alla fine, tolti gli spillini e staccato il foglio dalla parete, sviluppammo sperando che non si fosse mosso niente.

GG – E se invece si fosse mosso qualcosa?

SG – Si buttava via tutto e si ricominciava d’accapo. Ne facevamo un’altra, perché l’ingrandimento della grana fotografica doveva essere preciso, se la foto fosse venuta mossa non si sarebbe visto nulla, la grana doveva essere nitida. Una cosa divertente che mi ritorna in mente legata a questa scritta è che, nel famoso cortiletto lo studio di Mulas era dirimpetto al magazzino così, in caso di necessità, quando finivamo la carta, gli acidi o magari i rullini – Ugo ordinava in Svizzera tutto il materiale per la stampa – si scendevano i gradini dello studio per salire su per quelli del magazzino e comprare ciò che serviva. Mulas era un ottimo cliente per quel magazzino!

Nello studio di piazza Castello, aveva un armadio. Tu lo aprivi e c’erano i libri di New York, una Nikon sopra, una sotto. Ugo non era molto ordinato, nelle borse aveva una serie di obiettivi per la 6×6 e un’altra serie per la 24×36; diversi corpi macchina ma non ne aveva, come dire, una cura particolarissima, era la macchina fotografica, il suo strumento di lavoro. Infatti mi diceva sempre “se hai bisogno prendi quello che vuoi”, gli faceva piacere che si usassero. Lui pensava che bisognasse avere sempre una o due macchine addosso. Quando faceva i lavori commerciali o la moda, aveva un cavalletto pesantissimo sul quale era montata la Hasselblad, a volte ne svitava la testa, la poggiava sul pavimento e faceva delle foto rasoterra. Cercava sempre dei tagli particolari e se c’era qualche problema, che so le linee storte, le raddrizzavo poi io in camera oscura. Quante volte mi è capitato con le foto di architettura! Era pignolo voleva la perfezione.

In studio non aveva una cassaforte o cose del genere, per custodire l’attrezzatura c’erano delle borse, poi c’erano i flash, qualche faro, qualche fondale tutti messi lì in un angolo. Fine.

Nel tempo in cui sono stato al suo fianco, ho potuto vedere come in realtà usasse con grande attenzione la luce naturale sia che fotografasse la moda sia che realizzasse un ritratto.

Ricordo che una sera tornò in studio dopo essere stato fuori tutto il giorno, lo aspettavano in sala di posa per fare una foto pubblicitaria a un bambino che andava su una enciclopedia per ragazzi, si chiamava “I Quindici”. Io ero in camera oscura, a stampare delle foto che aveva fatto a una modella nera con indosso dei gioielli di Arnaldo Pomodoro. Insomma: Ugo doveva fare questa foto al bambino ma in realtà era molto più interessato alle stampe che stavo facendo io, stampe molto difficili. Viene da me in camera oscura e dice: “Sergio, ma guarda un po’, per un’ora di lavoro in sala di posa mi danno cinquecento mila lire. Sono stanchissimo però mi conviene farlo…”. Aveva bisogno di realizzare il lavoro commerciale, per necessità. Per lo stesso motivo decise di stampare un multiplo di una delle Verifiche, quella dedicata a Friedlander dove lui si fotografa riflesso in uno specchietto. Lo specchietto era appoggiato al vetro della finestra e nel riflesso, oltre a lui che si fotografa, si vede la casa di fronte; mi ricordo che ne stampammo un bel numero, montate su alluminio, io gliele passavo e lui le firmava. A un certo punto mi guarda e quasi a giustificarsi mi dice: “Devo farlo, per vivere”. Non so quanto fossi consapevole, all’epoca, di questo aspetto. Secondo me non era contentissimo di fare questi lavori commerciali, anche se ci metteva la stessa cura, lo stesso cipiglio creativo, è che in quel momento ne aveva bisogno. Io lo ascoltavo. Questo succedeva cinquant’anni fa.

GG – Com’era Mulas stampatore?

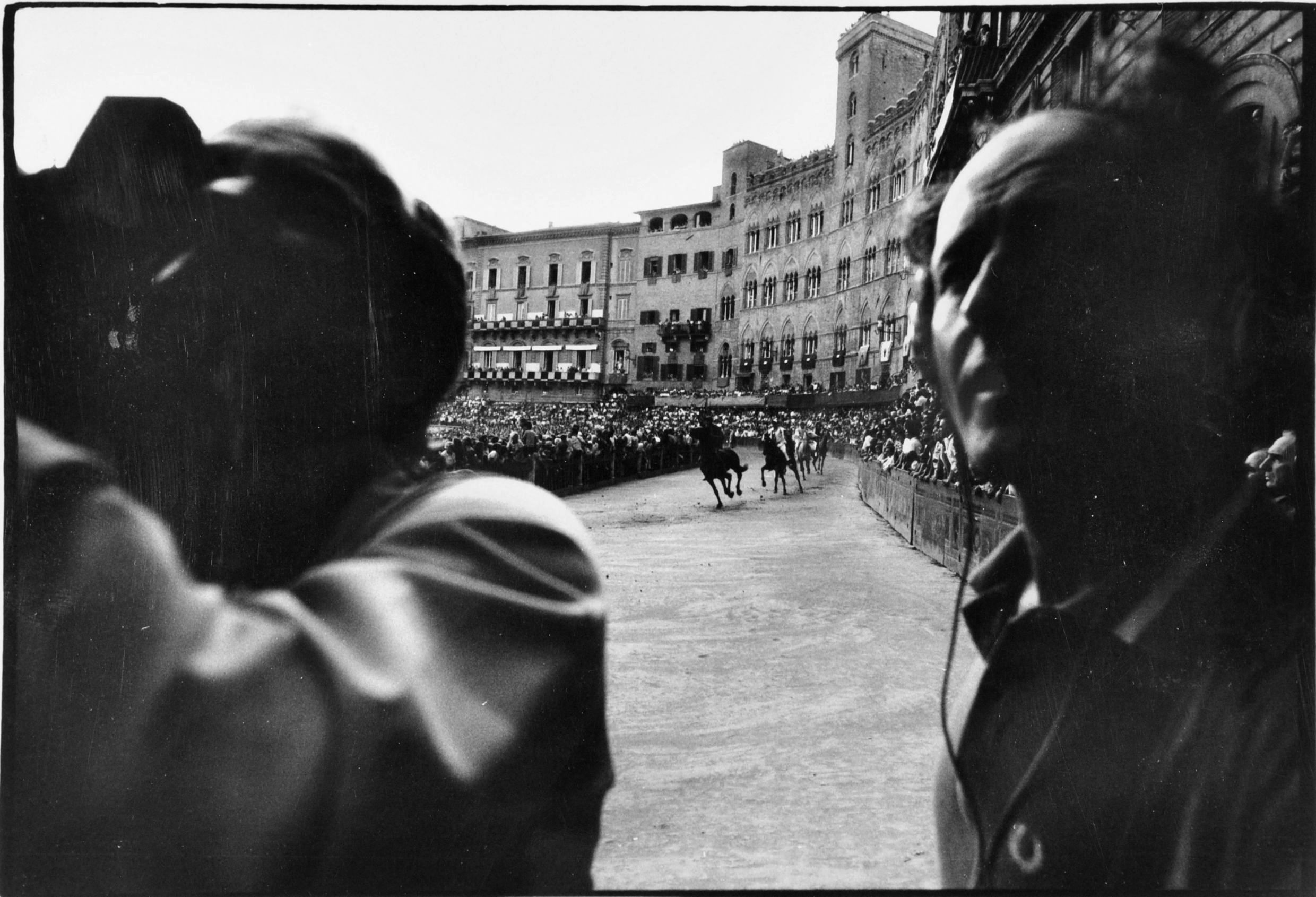

SG – Non so se ti ricordi ma l’unica galleria che esponeva fotografia a Milano era il Diaframma di Lanfranco Colombo, c’era solo quella. Altrimenti si faceva un libro. Mi ricordo il lavoro di Ugo fatto a Roma per la mostra Vitalità del negativo o i lavori realizzati alla biennale di Venezia dove lui consumava pacchi e pacchi di rullini. Il mondo dell’arte era il suo elemento, si sentiva a suo agio, come fosse a casa sua. La Biennale, con le sue sale, gli artisti che conosceva tutti, poi tornava e stampavamo come dei matti! Sempre in formato 30×40, la sua misura, perché si interveniva bene sulla proiezione sotto l’ingranditore, ma che costi tremendi sosteneva! Perché sai, erano tutti materiali di qualità.

Mulas era un gran consumatore di carta sensibile. Lo stampatore di camera oscura tradizionale, io lo so, proietta il negativo da stampare, prende un foglio di carta, taglia una striscetta e fa un provino. Da lì decide se continuare le prove o se passare all’ingrandimento finale. Ugo non faceva così. Lui usava direttamente il foglio intero, al massimo metà. Mai di meno. Non possedeva una tecnica precisa per l’esposizione, contava a memoria, e la luce riflessa sul foglio bianco lo illuminava sempre un poco. Io lo osservavo, teneva in bocca un filo di ferro a cui si attaccavano quelli che chiamavamo i proteggini.

Il proteggino era una specie di manina, dei tondini di carta di varie grandezze attaccati all’estremità di fili di ferro sottilissimi, servivano per entrare nella proiezione e togliere la luce nelle zone troppo scure. Mulas usava il foglio di carta intero, con questo proteggino sempre in bocca, non si preoccupava troppo di fare economia. Poi sviluppava e se non lo soddisfaceva buttava via e ricominciava. Voleva rendersi conto subito dell’effetto della foto intera. Una tecnica di stampa non troppo ortodossa. Lo stampatore, almeno come avevo imparato a farlo io, non poteva permettersi di consumare tanta carta perché non era sua e io, quindi, usando la carta di Mulas stavo attento. Ricordo che di questo sua moglie Nini era molto preoccupata, la fotografia in bianco e nero era centrale nel lavoro di Ugo, soprattutto quello sugli artisti. Quando si diceva (non solo io): “stampo da Ugo Mulas” Eh… caspita ragazzi, è lo stampatore di Mulas! Cioè uno che non fa solo delle belle foto ma che pretende anche delle stampe di grandissima qualità. Nell’ambiente era risaputo. Poi magari non veniva adeguatamente compensato di tutto quel gran tempo impiegato e del gran consumo di carta che aveva fatto ma questa era davvero la misura, una delle misure, più importante che ti faceva capire cosa significasse per lui la fotografia. Non soltanto uno scatto, stampare era l’apoteosi! anche un po’ sublime, perché finalmente vedeva il prodotto dell’atto fotografico. Per dirti: lui faceva delle foto per riviste importanti, magari fotografava qualche personaggio in studio, poi, in camera oscura, realizzava una quantità di stampe enorme, e le mandava tutte! Se stampava il ritratto di qualcuno che aveva fotografato, l’immagine doveva avere esattamente la luce che aveva utilizzato. Questa in generale era la sua modalità. Il tempo che dedicava o faceva dedicare alla stampa era indipendente dal tipo di lavoro che stava facendo. Di qualunque cosa si trattasse le stampe dovevano riprodurre la scena così come lui l’aveva vista o creata. All’inizio del nostro rapporto di lavoro tutto questo per me era inconcepibile.

GG – Raccontami come fu che andasti a lavorare per Mulas.

SG – Avevo vent’anni, venivo da un’agenzia, la Publifoto di Vincenzo Carrese, dove lavoravo già da cinque anni. All’epoca funzionava così: c’erano i fotografi d’attualità e le foto industriali. Non so: c’era una premiazione dove consegnavano quaranta diplomi al merito? I fotografi andavano, facevano le foto a tutti i premiati, tornavano con i rullini e io in camera oscura stampavo queste fotografie, non una stampa semplice perché si usavano i flash quindi c’erano parecchie mascherature da fare.

Dopo il militare decisi che volevo fare il fotografo. In che modo non lo sapevo. Non avevo alcuna cultura fotografica, ero un manovale della stampa che dall’età di 15 anni stava chiuso tutto il tempo in camera oscura a sviluppare, lavare, asciugare sempre con le foto sotto gli occhi. Quelle degli altri. Era il primo passo per imparare a stampare bene, mi dissero, ma era anche poco salubre, sempre al buio quasi totale; eravamo in tanti – all’epoca c’era parecchio lavoro – molti fumavamo e il ricambio d’aria era affidato a una finestra aperta mezz’ora al mattino, l’ambiente era piuttosto malsano. Insomma: non ne potevo più.

A quel tempo mia madre faceva la custode e Anna Evangelista era una giornalista che viveva nel palazzo in cui abitavamo. Parlando con lei un giorno espressi questa idea di smettere di fare lo stampatore e di voler diventare assistente di un fotografo. Sapevo che per imparare a fare il fotografo devi prima portare la sua borsa, non mi facevo illusioni. La mia era un’idea molto vaga di cosa avrei dovuto fare e comunque senza alcuna esperienza. Fu lei a dirmi di aver parlato con la moglie di un grande fotografo, questo Ugo Mulas che io conoscevo vagamente. Cercavano uno stampatore: “Sergio – mi disse – io gliel’ho detto che tu vuoi fare il fotografo, loro però hanno bisogno di uno stampatore. Pensaci, magari poi ti fa lavorare anche in sala di posa”. Così telefonai a Ugo che mi dette subito un appuntamento.

Ero talmente eccitato che arrivai con un’ora di anticipo. Lo studio allora si trovava in via Spallanzani, me lo mostrò brevemente. Non fu granché affabile, benché gentile e cordiale. Entrammo poi nella camera oscura dove stava stampando delle foto per il libro su Calder, lo scultore americano. Mi disse che aveva bisogno di realizzare una doppia pagina con tante immagini, una attaccata all’altra. Di queste due pagine voleva fare un’unica stampa: un fotomontaggio. Una follia! L’idea era quella di realizzare un’unica stampa fotografica, grande come il libro aperto, dove sotto l’ingranditore si dovevano proiettare e impressionare di volta in volta tutte queste immaginette. Era una roba complicatissima! Oggi c’è il computer ma allora bisognava impressionare sul foglio un’immagine alla volta tenendo conto di come l’avevi fatta in precedenza, sostituire il negativo, proiettare nuovamente, fare attenzione che i fotogrammi si sormontassero leggermente in modo da risultare come un’unica fotografia realizzata all’origine e non montata dal tipografo! Non avevo mai fatto una cosa simile, abbiamo lavorato insieme tutta la mattina su questo foglio ma una volta messo nel bagno di sviluppo, Ugo lancia un’imprecazione: s’era dimenticato di impressionare un ultimo fotogramma per cui, man mano che l’immagine si sviluppava, c’era quel rettangolo che rimaneva bianco, senza foto, quasi emblematico del lavoro sulle Verifiche che avrei scoperto solo più tardi. Lì ebbi la prontezza di dire: “mettiamola in acqua, interrompiamo lo sviluppo, e proviamo a impressionare di nuovo”. Ebbi fortuna, andò bene. Interrotto lo sviluppo e asciugata la foto, la rimettemmo sotto l’ingranditore.

Credo che quell’episodio lo avesse convinto che andavo bene per lui. Mi assunse.

GG – E quando accadde che cominciasti a seguirlo nei suoi lavori?

SG – Di lì a poco una domenica mi chiamò: doveva andare a fotografare uno spettacolo teatrale, una compagnia danese, roba d’avanguardia. Eravamo nascosti nel buio su una passerella proprio sopra il palco. Gli attori saltavano come dei matti difronte a un modesto pubblico seduto sulle poche sedie messe in cerchio. Ugo doveva stare attento a non far sentire il click della macchina, eravamo lì di straforo. Quando finì il rullino me la passò dicendomi sottovoce: me la ricarichi? Era la prima volta che tenevo in mano una Nikon. Lo guardai, imbarazzatissimo, e risposi che non ne ero capace. Con un’espressione interrogativa sul volto si riprese la macchina e, senza commentare, lo cambiò lui. Ecco: quella sera mi aveva chiesto una delle cose che un assistente deve fare per il fotografo per cui lavora, insomma ciò che nel mio intimo volevo essere, e non ero stato capace di farlo.

Ma finalmente portavo la borsa! Anche se, secondo me, oltre ad aver bisogno di qualcuno che gli portasse la borsa Ugo aveva bisogno di qualcuno con cui scambiare due chiacchiere mentre era in giro e a me, ovviamente, faceva piacere seguirlo e ascoltarlo.

Sempre in quel periodo stavamo finendo di stampare le immagini che sarebbero andate nel libro su Calder. Lui lavorava molto in sala di posa per la moda o la pubblicità ma il suo pensiero era sempre rivolto alle immagini scattate per il libro e alla camera oscura, dove io le stavo stampando: avrebbe voluto essere lì ma non poteva permetterselo.

In sala di posa aveva degli assistenti, erano tutti ragazzi di buona famiglia, che lavoravano gratuitamente, non venivano mai dove lavoravo io. Lui si divideva tra la sala di posa e la camera oscura. Durante la preparazione del set veniva a vedere come andava la stampa, se c’era qualcosa da correggere. Quando poi la modella era pronta lo chiamavano: “pronta, vieni Ugo!” Il lavoro di Mulas si svolgeva così: molto frenetico, senza respiro e su soggetti molto differenti contemporaneamente. Fu in uno di questi momenti che con mio grande stupore mi disse: “chi volesse davvero imparare qualcosa da me, dovrebbe venire in camera oscura”.

Per lui si trattava della completezza della realizzazione, infatti diceva: “non capisco perché questi ragazzi vengano per stare solamente in sala di posa. Se vuoi imparare devi venire anche in camera oscura. Quando sei in camera oscura vedi venir fuori la fotografia. L’inquadratura che hai cercato la vedi di più qui.”

L’immagine che realizzava in studio era il giusto mix di tecnica e creatività. Quando usava il colore era molto attento a come la luce lavorava sul soggetto mentre si muoveva, se invece fotografava in bianco e nero sapeva che dopo poteva sistemarle. A volte per lo stesso servizio lavorava sia a colori sia in bianco e nero, il colore lo mandava in laboratorio. In questo caso, non potendo controllare direttamente la stampa, era molto attento nell’esecuzione. Per il bianco e nero bisognava sì usare bene le luci ma poi occorreva anche stampare bene.

GG – Com’era la stampa in bianco e nero di Ugo Mulas?

SG – Ugo non amava i forti contrasti, questo lo capii soprattutto quando stampammo le foto per la mostra di Parma. Come ho già detto non realizzavamo le stampine di prova, erano quasi sempre foto di dimensioni 30×40. Per Parma stampammo almeno cento soggetti in formato 40×50 più tutte le prove! In quel caso il lavoro di camera oscura era fondamentale fosse di grande qualità; se l’immagine aveva delle zone d’ombra ma in proiezione in quell’ombra si vedeva qualcosa Ugo pretendeva da sé e da me che quel qualcosa venisse fuori e non diventasse una massa nerastra illeggibile.

Per esempio se una foto fatta all’aperto, magari con dei lampioni accesi, la stampi senza protezioni le luci risulteranno un’ampia massa biancastra: per lui bisognava che si vedesse la lampadina del lampione. Se nella fotografia c’era una luce che lavorava in un certo modo Ugo la voleva riprodotta in stampa nello stesso identico modo. Aveva una capacità formidabile di dare e pretendere atmosfera alle stampe. Ricordo che agli inizi, sempre quando eravamo ancora in via Spallanzani, assistemmo a quella manifestazione sul “nuovo realismo”! quando Christo impacchettò la statua di Vittorio Emanuele in piazza del Duomo. Mulas lo fotografò sulla statua, in mezzo al cellophane e se la rise poi, in camera oscura, per via dei monarchici che avevano fatto una grande manifestazione di protesta.

Era un periodo in cui tutta la città pullulava di cose come questa, e lui spesso rientrava da escursioni fatte per le strade dove aveva fotografato le performances degli artisti, io magari stavo stampando altro se non addirittura andando a casa e allora cercavo di nascondermi sul pianerottolo al piano di sopra. Lui correva su per le scale, perché aveva fretta di vedere il lavoro fatto. Mi beccava sempre, semi nascosto, e diceva: riusciamo a sviluppare? Così riaprivamo lo studio e si lavorava per avere pronti i provini da vedere la mattina successiva.

Ricordo un altro episodio di questo periodo. Dovevamo stampare una foto in cui una serie di artisti erano riuniti attorno a una grande torta cosparsa di decine di candele, la foto era difficilissima da stampare perché le candele illuminavano bene le persone ma le fiammelle non si vedevano, si confondevano in una massa biancastra. Su quella foto ricordo che si incaponì in maniera incredibile perché voleva vedere le fiammelle delle candeline che sul negativo si intravedevano vagamente e non era uno abituato, come ho detto, a fare le stampe di prova piccole, no: doveva usare il foglio di carta 30×40! Ne stampammo una quantità enorme per arrivare ad avere la luce che lui aveva visto facendo la foto e alla fine la rivista che la pubblicò, non ricordo più quale, gli dedicò quattro pagine di foto piccolissime! Ne mandò non meno di quaranta, tutte in formato 30×40. Certamente Ugo sapeva che le avrebbero stampate piccole ma fuori della sua camera oscura doveva uscire solo la qualità ed io, pur non avendo alcuna idea di quanto avesse potuto spendere per realizzare quel servizio, quando vidi stampate le quattro pagine pensai: quanto lavoro per avere solo quattro pagine di foto stampate così piccole. Ma a lui non importava, la sua necessità era solo quella di produrre foto stampate bene.

Nel periodo in cui stampammo le immagini per il libro su Alexander Calder per ottenere ciò che aveva in mente ricordo che in qualche caso usò una tecnica che prevedeva l’utilizzo del ferro cianuro di potassio, un acido fortemente tossico, che Ugo adoperava in uno stanzino nemmeno areato, infatti lì non voleva che entrasse nessuno, lo passava sulle foto stampate e lavate con un batufolo di cotone. Usava questo sistema per dare più luminosità ad alcune zone della foto soprattutto quelle fatte alle grandi sculture in mezzo alla natura. È una tecnica che si deve utilizzare con molta attenzione perché la foto si può rovinare schiarendola troppo. Era un accorgimento per ottenere un effetto che non potevi avere in camera oscura con le solite protezioni. Ma questo acido sviluppava vapori terribili e lui li respirava.

La vicenda del libro di Calder fu complessa fino alla fine. Ugo lo progettò, aveva un suo menabò, e voleva che il libro venisse stampato con le foto nell’ordine in cui lui le aveva messe, con l’esatto taglio che aveva dato a ogni immagine: l’aspetto risultava molto semplice e elegante, molto lineare. Ma non mancarono i diverbi con la casa editrice perché lui voleva una copertina in bianco e nero, mentre l’editore la voleva a colori perché fosse più “vendibile”. Su un altro punto si alterò molto: riguardava il peso dato al suo nome, che era l’autore delle foto, rispetto a quello del critico che aveva scritto il testo2. Ricordo che borbottava: “ma che diamine il lavoro è di immagine, è il mio lavoro, no?” L’editore aveva dato al suo nome lo stesso peso di quello del critico, con la stessa dimensione come se fossero alla pari. Non gli andò giù.Finalmente arrivarono i libri stampati, Ugo mi chiamò, per farmelo vedere (me ne regalò una copia con dedica: Grazie per la pazienza! Ugo), però era cupo, torvo. Stava in silenzio e fremeva. Io sfogliai il libro e capii subito il perché: le stampe che lui aveva curato al limite dell’esasperazione nel libro erano venute tutte scure, sorde, coi neri pieni. Proprio quello che lui non sopportava! “Hai visto, come sono venute?” sbottò. Risposi di sì ma non commentai. Aveva lavorato tantissimo sulle stampe per quel libro, io arrivai nell’ultimo periodo ma posso immaginare, dopo averlo conosciuto e aver visto come era puntiglioso e ossessivo, quanto lavoro avesse impiegato nella parte precedente. Verso la fine lui stava sempre in sala di posa per i servizi di moda ma il suo pensiero era sempre lì, la sua preoccupazione era su queste foto che io stampavo su sue precise indicazioni, ed era in quei frangenti che si chiedeva perché gli assistenti non fossero lì, a imparare anche loro. Per Ugo la camera oscura era una sorta di laboratorio alchemico: lì si creava tanto quanto era nello scatto. (Continua)

NOTE

1Si tratta del decennale del movimento Nouveau Réalisme che fu celebrato a Milano, città da cui tutto era partito, nel 1970.

2 Ugo Mulas, H. Harvard Arnason, Alexander Calder, CALDER, Viking Press, New York 1971.