Proseguono le interviste condotte da Angela Madesani con artisti italiani. In questo secondo appuntamento l’autrice incontra Alessandra Calò.

Angela Madesani – Da una decina d’anni Alessandra Calò lavora con la fotografia creando opere evocative e raffinate al tempo stesso. Le abbiamo chiesto di parlarci della sua formazione.

Alessandra Calò – Se per formazione si intende quella legata alla mia professione artistica, non vorrei deludere nessuno, ma sono autodidatta. Nella mia famiglia non è mai stata presa in considerazione la carriera artistica, ed è per quel maledetto: «prendere un diploma ti farà trovare subito lavoro», che la mia vita è stata un inseguire costantemente qualcosa che alla fine non si rivelava essere quello che desideravo, fino al 2015.

Dopo il diploma ho lasciato Taranto, ho studiato per sei anni la Lingua dei Segni (LIS), poi mi sono trasferita a Reggio Emilia e dopo anni di lavoro nel mondo della moda mi sono imposta di ricominciare tutto da capo.

Parallelamente, ho sempre nutrito una grande passione per la fotografia (sin da piccola): a tre anni mio padre mi regalò una macchina fotografica giocattolo… e da lì, non me ne sono mai più separata. Ricordo anche una marea di rullini al ritorno dalle gite scolastiche (qualcuno si lamentava che fotografavo luoghi e non persone). Ho sempre pensato che producendo e accumulando immagini non avrei mai dimenticato niente di tutto il mio vissuto.

Oggi la fotografia è diventata il mio mestiere e più che scattare immagini, recupero quelle degli altri… Nella mia famiglia, non capiscono ancora che lavoro faccio.

A.M. – Il tuo rapporto con la fotografia non è di tipo documentario. Per alcuni lavori hai addirittura utilizzato delle immagini già esistenti di un passato più o meno lontano. Così in Secret Garden, un tuo lavoro, premiato e assai apprezzato, che è entrato a fare parte di importanti collezioni. Qui dai spazio anche alla parola scritta, quella poetica…

A.C. – Il ragionamento umano si basa sulle immagini. La lingua che noi parliamo deriva dall’associazione tra parole e “simboli visivi”. Nel progetto Secret Garden, quello che mi interessava era creare nuovi ragionamenti legati a svariate tematiche: in sintesi, volevo far decadere l’esigenza di una lettura chiara e fedele ancorata all’immagine attraverso un lavoro corale, dove ogni persona coinvolta fosse parte attiva nella reinterpretazione di un’immagine preesistente, in questo caso un ritratto femminile anonimo.

A.M. – Hai intitolato un tuo lavoro Herbarium, con un riferimento alla fotografia antica, a personaggi come Anna Atkins, alla quale hai fatto un omaggio, insieme a Costance Fox Talbot, in Les Inconnues.

A.C. – La “fotografia antica”, gli esperimenti per arrivare ad essa, i personaggi coinvolti in queste ricerche e successive scoperte… anche le donne: sono tutti elementi che oggi risultano superati, alcuni neanche sanno che sono esistiti. È un effetto della nostra folle corsa alla perfezione, nella vita come nella fotografia… Si perde di vista l’umanità, intesa come mano dell’uomo intervenuta nel processo.

Io resto una estimatrice del difetto: è li che riconosco l’umano.

A.M. – Per HERBARIUM hai collaborato con persone disabili, un aspetto portante del tuo lavoro che ha a che fare con una parte della tua formazione.

A.C. – Questo argomento mi tocca profondamente, non solo per la mia formazione ma per varie vicende personali. L’arte è un linguaggio, è spirituale, e come tale deve essere inclusivo perché è legato all’espressione di sé, indipendentemente dall’involucro che ci accompagna.

La parola “disabile” oggi è ancora legata ad un’immagine negativa, spesso fa paura o peggio ancora fa pena. Sono tante le persone escluse dalla fruizione della cultura e progetti come quello a cui ho preso parte per realizzare HEBARIUM sono un piccolo passo verso un percorso di educazione collettiva.

©alessandracalò, HERBARIUM, i fiori sono rimasti rosa, installazione. Courtesy dell’artista

A.M. – In Kochan, il tuo libro più recente, sveli un altro tuo interesse, quello per le mappe. Il titolo è ripreso dal nome proprio di un personaggio di un romanzo dello scrittore giapponese Yukio Mishima del 1949, Confessioni di una maschera.

A.C. – Prima di essere un libro (Danilo Montanari Editore, 2022) Kochan è l’ennesimo tentativo di restituire – attraverso la fotografia – la riflessione su quanto il processo di individuazione venga costantemente compromesso dalle dinamiche sociali, di cui siamo parte attiva e passiva, senza distinzione.

Siccome il recupero e il riutilizzo di materiali d’archivio sono spesso il punto di partenza della mia ricerca e produzione artistica, ho deciso di realizzare questo progetto fotografico attraverso autoscatti sovrapposti ad antiche mappe, perché rappresentavano il viaggio – tanto simbolico quanto complesso – di una “materia” costantemente in trasformazione: se stessi.

Riflettendo su quanto può essere complicato questo processo, mi sono resa conto che nulla può essere considerato definitivo: i confini si ridisegnano, il territorio fisico è soggetto a cambiamenti così come i nostri atteggiamenti, le azioni e il rapporto verso la natura e gli uomini.

A.M. – Oltre che sulla memoria storica collettiva, hai lavorato sulla tua memoria personale, familiare. Vogliamo entrare nel merito.

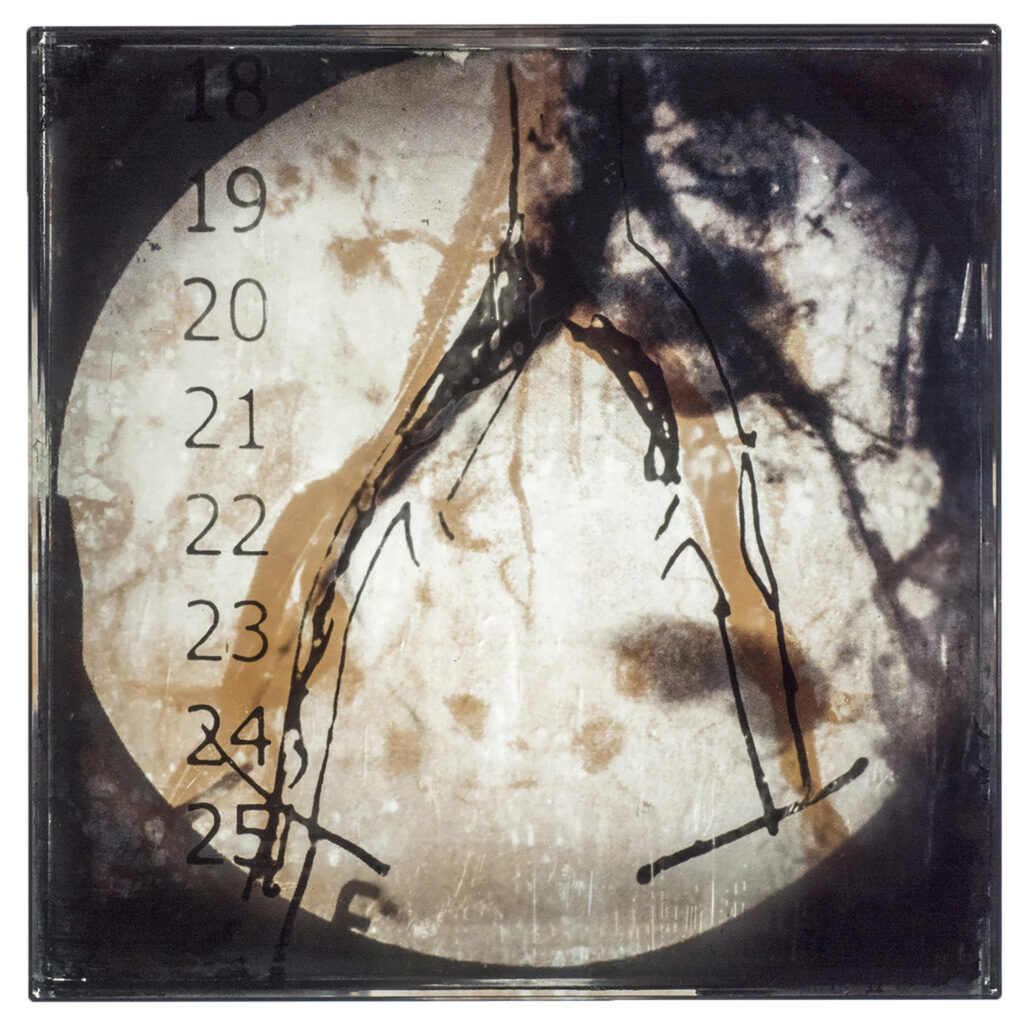

A.C. – Quando ho cominciato a capire che quello che davvero mi interessava da un punto di vista della mia ricerca artistica, era riattualizzare il passato, farlo rivivere attraverso nuove forme e nuovo linguaggio, la cosa più facile e immediata è stata attingere da ciò che era a portata di mano, senza andare troppo lontano: nel 2007, durante le mie vacanze di Natale a Taranto, la mia città natale, dove vivono i miei parenti, ho recuperato vecchie foto di famiglia e alcune lastre radiografiche. Volevo fare un esperimento.

Le ho sovrapposte e osservate per ore attraverso uno schermo luminoso e quello che ricordo è che oltre alle persone raffigurate, delle quali alcune le avevo conosciute, altre non sapevo neanche chi fossero, altre le conoscevo attraverso i racconti di famiglia, avevo tante altre possibilità di visione.

Da qui nasce NDT, l’acronimo usato in ambito medico (radiologico) che sta ad indicare che il metodo non ha alterato l’oggetto e che la necessità di indagare non ha pregiudicato l’integrità del corpo.

Il titolo l’ho scelto come metafora: descrive il mio approccio, che non intendeva modificare il decorso delle storie personali ma in qualche modo osservarle, attraversarle quasi in controluce, ricordando le proprie radici prima di proiettarsi verso il futuro.

A.M. – Puoi parlarci di Fotoscopia un lavoro realizzato all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, la città dove abiti da anni. Qui entriamo in un altro territorio, quello legato al linguaggio.

A.C. – Fotoscopia è stata una commissione ricevuta per il cinquantesimo anniversario della fondazione della sede dell’attuale ospedale di Reggio Emilia. Un lavoro complesso, lungo e appassionante, che ho deciso di sviluppare facendo costantemente dialogare gli aspetti peculiari della medicina ma anche della fotografia: tradizione e tecnologia.

Ho realizzato delle lastre fotografiche con processi di stampa analogica, grazie alla creazione di negativi digitali provenienti da riprese fatte con il telefonino, un IPhone.

Il linguaggio era lo stesso usato dall’anatomopatologo: leggere informazioni attraverso immagini.

Alessandra Calò attualmente è in mostra fino al 19 novembre con Les Inconnues allo Spazio BFT di Piacenza. Le sue prossime esposizioni si terranno a l’Ecole d’art du Beauvaisis (Francia) con Kochan, 7 novembre – 31 dicembre e alla galleria ConsArc di Chiasso (Svizzera) sempre con Kochan, 27 novembre – 19 febbraio.