Nel 1840 Hippolyte Bayard, per protestare contro l’ingiusto trattamento subito dall’Accademia delle scienze che aveva favorito Louis Daguerre, decise di fotografare sé stesso come annegato, intitolando l’opera Autoportrait en noyé. In un bagno di luce giallina, il corpo esposto sembra sensibilmente corroso. Sul retro della fotografia scrisse: «quello che vedete è il cadavere del signor Bayard, inventore del procedimento che avete appena osservato o di cui vedrete presto i meravigliosi risultati». Nel 1984, a Livorno, si celebra il centenario della nascita di Amedeo Modigliani. Secondo una leggenda, l’artista, in un accesso di rabbia, avrebbe gettato in acqua alcune teste scolpite. Si pensa di recuperarle e il dragaggio si rivela fruttuoso, ma pochi giorni dopo, alcuni studenti affermano di essere gli autori di una delle teste. Nel primo caso, della fotografia viene mostrato non tanto il suo valore di prova e documento, ma il suo potere di falsificare la realtà; nel secondo, una semplice truffa, travestita da boutade irriverente, mette in crisi con facilità il sistema dell’arte e il potere della critica. “Non c’è trucco, non c’è inganno” parrebbero suggerire in un primo momento sia un pioniere come Bayard, che aveva tutte le ragioni di essere scontento, che gli studenti livornesi con la loro truffa apparentemente fine a sé stessa. Ma il trucco esiste ed è più forte della verità. Può la fotografia di un falso, confondere chi, senza sospetti, crede di guardare qualcosa di vero? Che valore avrebbe quell’immagine?

È il dubbio che la fotografa Giulia Parlato cerca di insinuare con la sua mostra Diachronicles attualmente esposta alla Triennale di Milano. «Questo lavoro, nato da una visita dell’artista al Warburg Institute di Londra, si compone di 37 fotografie che ritraggono opere d’arte ad hoc, per riflettere sulla capacità della cultura materiale di dare forma al nostro passato. Indagando diversi episodi contrassegnati da falsificazioni e controversie con uno stile documentario e forense, Giulia Parlato mostra la fragilità degli elementi che stanno alla base del nostro sapere e della nostra identità culturale, impossibili da disvelare fino in fondo», si legge in mostra.

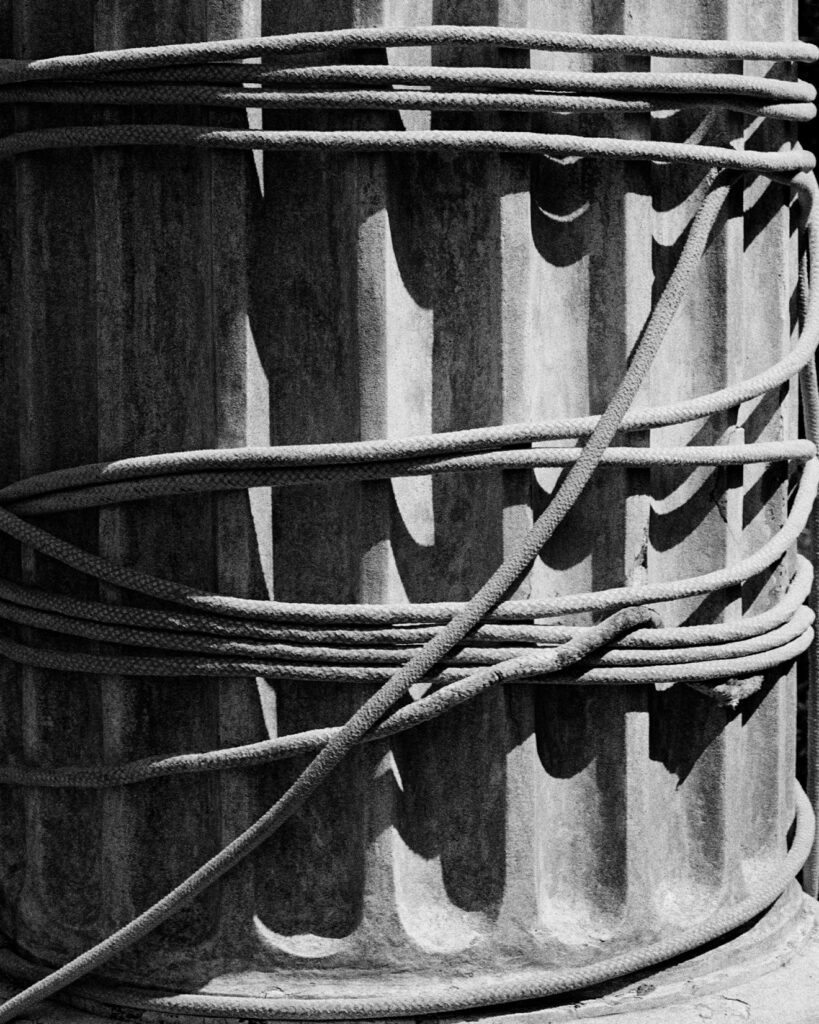

Osservando le fotografie non si capisce quali sono i falsi e quali sono i veri, e nemmeno quali sono i reperti e quali le opere d’arte. È “vera” la lucertola di terracotta trattenuta nel palmo di una mano? Perché attorno alla base di una colonna c’è avvolta una corda? Le due immagini sono state accostate per un preciso motivo o solo perché la coda e la corda sono entrambe linee sinuose?

La fotografa afferma di aver realizzato degli still life nel suo studio a Londra, ma anche di aver fotografato il sito archeologico di Terravecchia in Sicilia, gli scantinati e gli interni di diversi musei. Non solo. Sembra anche aver voluto suggerire un preciso percorso compiuto dai reperti.

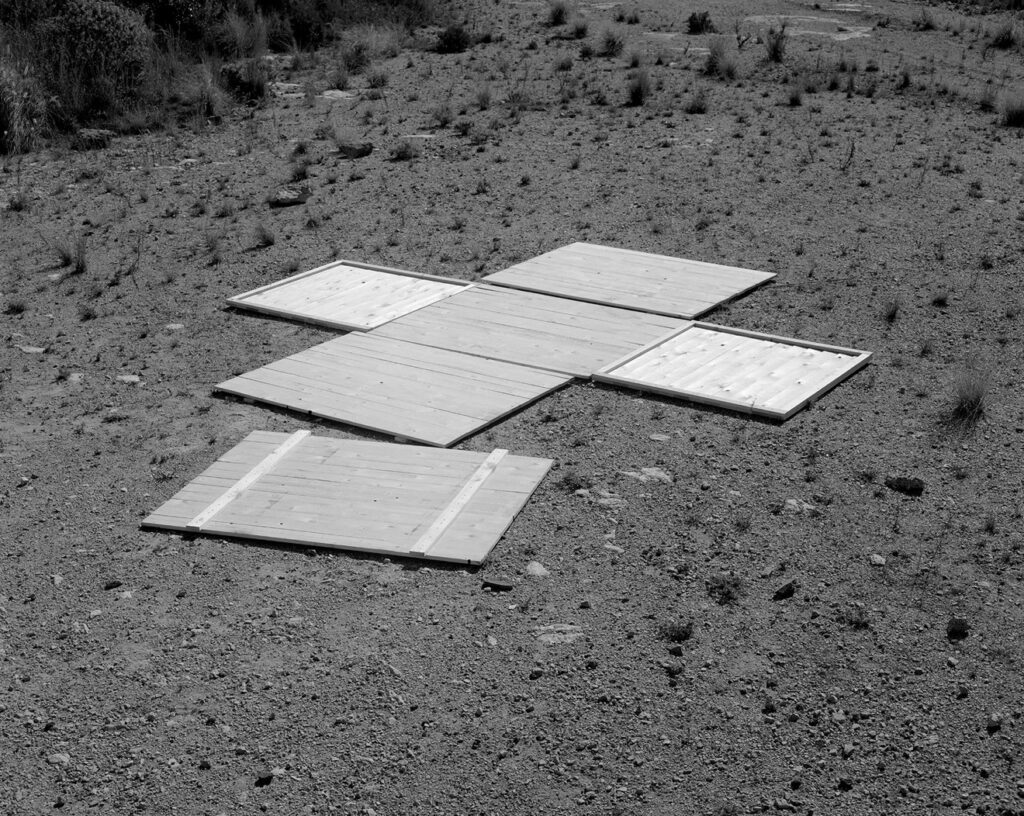

La mostra inizia con una scatola di legno stesa a terra, pronta per essere assemblata e riempita dei preziosi frammenti da portare nei musei, e si chiude con uno scaffale vuoto, ipotetica destinazione dei reperti ritrovati. Se si pensa al titolo, diacronico e lineare è il percorso che conduce dal sito archeologico al museo, dal caos alla disciplina, dall’indistinto alla classificazione. Diacronico è anche lo studio della storia che si dipana nel tempo.

Ma qualcosa non funziona. L’illusione di un dispiegarsi lineare di passaggi viene messo in dubbio dal video The Discovery, che si può vedere in mostra. Girato in studio a Palermo con il regista Claudio Giordano, è stato ispirato da una frase contenuta in Austerlitz (2001) di W. G. Sebald: «our concern with history is a concern with performed images already imprinted on our brains, images at which we keep staring while the truth lies elsewhere, away from it all, somewhere as yet undiscovered». Si vedono delle mani che puliscono il frammento, forse di un vaso o di un altro oggetto, ma ad un certo punto, inspiegabilmente, il reperto che sino a quel momento era stato al centro delle loro attenzioni, sembra venire spezzato, come si spezza l’illusione di una presunta verità sottesa all’altrettanto presunta verità che una fotografia dovrebbe veicolare.

Immediatamente sorge il dubbio: è vero o falso ciò che stiamo guardando? In un’intervista la fotografa racconta che quei cocci erano di un vaso romano, gli stessi che vengono raffigurati in Evidence n.6, come fossero scansioni a raggi-X, per spingere a mettere in discussione la loro autenticità.

Di certo, se qualcuno avesse danneggiato un’opera importante come la Venere di Milo, l’effetto di incredulità sarebbe stato minore, mentre in questo caso il coccio di un vaso romano, proprio perché un frammento, e dunque non così importante, poteva anche essere spezzato. Il dubbio e l’ambiguità sono perciò i veri protagonisti di questa mostra. L’unico modo di distinguere i veri dai falsi, paradossalmente, sarebbe leggere le didascalie, fidarsi di chi le ha proposte e credere alla loro descrizione e provenienza. Ma anche questa via non è sicuramente percorribile.

Per esempio, racconta la fotografa,il soggetto in «Evidence n.4 è uno dei “pupazzi” di Mastressa, conservati al museo archeologico regionale A. Salinas di Palermo. È uno di una serie di falsi creati nella seconda metà del XIX secolo dall’archeologo Francesco Saverio Cavallari e dal contadino Moschella e poi venduti a diversi musei spacciandoli per reperti dell’antichità». Non sfugga che “evidence” significa “documento” e che sui documenti si fonda la verità storica.

Che operazione, dunque, compie Giulia Parlato? Le sue fotografie non ricordano quelle di Massimiliano Gatti nei dintorni dell’antica Ninive, confluite nel suo lavoro In superficie, dove gli scatti si susseguono in modalità tassonomiche. Non si avvicinano, d’altronde, neppure a quelli del coreano Koo Bohnchang, che nel suo Vessel include rari gres porcellanati della dinastia coreana Yi, per recuperare il patrimonio coreano perduto nei musei del mondo.

Per Parlato l’archeologia non è che lo strumento che meglio si adatta a mettere in scena l’ambiguità della fotografia. «Il passato è un’operazione fragile che anche se fatta con la più grande sensibilità, rimarrà un processo pieno di omissioni e vuoti fantasmagorici. (…) È senza dubbio il risultato di un’attenta selezione di eventi da ricordare e di oggetti fisici da conservare, scartando il resto in un oscuro limbo di conoscenza dove tutto ad un certo punto sarà dimenticato».

Archeologia e fotografia sono legate da una parzialità che si regge non sulla verità, ma sulla sua messa in discussione. Giulia Parlato suggerisce che è facile imbrogliare, inventare prove, falsificare la storia. Tuttavia, se il falsario si diverte quando riconosce una sua opera nei cataloghi e nei musei, le sue fotografie non hanno nulla di giocoso o ironico. Autentici falsi, e contemporaneamente veri taroccati, gli oggetti ritratti richiedono a chi guarda un forte impegno nel tentativo di capirne l’effettiva natura.

A differenza delle immagini di Joan Fontcuberta, talmente eccessive nel creare mondi ai confini tra realtà e finzione da renderle inverosimili e suggerire all’osservatore il sospetto di un trucco, le foto della Parlato non rivelano nulla. Sembra di essere al cospetto di maschere che si ostinano a nascondere il volto di chi le indossa, opponendo la fissità della loro espressione alla molteplicità delle domande, subito e per sempre frustrate dalla stessa immagine dell’enigma.

Lo scaffale vuoto, che chiude idealmente la mostra, è il luogo della custodia e della cura, possibili solo dopo aver rischiarato con la luce dell’ordine e del criterio quell’ammasso confuso di reperti e detriti di civiltà diverse. E l’archeologia è il banco di prova della razionalità che emerge dal caos, la possibilità del ritorno alla luce dopo il buio dell’oblio. Ma la trasparenza di quelle pareti vitree, che vorrebbe evocare anche una trasparenza del sapere e una facile accessibilità alla conoscenza è vanificata dalle sue mensole vuote. O forse è proprio in questo vuoto che si annida la possibilità di mettere in dubbio anche il potere di un dispositivo che avrebbe la presunzione di mostrare una indiscutibile verità, che però non esiste.

Il lavoro della Parlato non sarebbe sufficientemente apprezzato se si si esaurisse nella dimensione euristica e non si aprisse a possibilità polemiche. L’impossibilità, reale o solo presunta, di distinguere la verità da altre rappresentazioni non è solo un tema d’esercizio filosofico, ma coglie un aspetto estremamente concreto del nostro tempo. Per secoli il pesce d’aprile è stato un momento ludico che riusciva a mettere a dura prova il confine tra vero e verosimile, tra plausibile e assurdo. Con le facoltà mentali implose al limite del pollice su o del pollice verso, con millenni di speculazione ridotti allo stato ameboso dei like, siamo ormai travolti da una tale quantità di fake news che è impossibile da arginare, e i pesci d’aprile nuotano tutto l’anno in dimensioni oceaniche, con la sola accortezza di non finire oltre il limite della Terra, nel frattempo appiattita.

Il dubbio, abbastanza ingombrante, in verità, è che l’espressione artistica e la provocazione intellettuale dell’opera di Giulia Parlato siano solo un piccolo segno di vitalità in un encefalogramma dell’ecumene sempre più assottigliato e indifferente.

LA MOSTRA

Giulia Parlato, Diachronicles, Triennale di Milano fino al 26/03/2023.

A cura di Daniele De Luigi e Ilaria Campioli

Giovane Fotografia Italiana, Premio Luigi Ghirri 2022