Un giovane argentino, vissuto in una famiglia borghese di immigrati italiani (il padre un dirigente della Fiat Argentina), viene arrestato sotto l’accusa di sovversione nella primavera del 1977 a Buenos Aires, durante la dittatura militare e sepolto in un centro clandestino di reclusione e tortura.

Il giovane sopravvive, a differenza di migliaia di compagne e compagni di lotta contro la dittatura, strappato a una sorte orrenda da un intervento onnipotente esterno, salvifico, e vive per un trentennio dentro una cappa, densa di pena e di colpa.

È un lungo denso romanzo di formazione il libro che abbiamo appena finito di leggere. Sono pagine da leggere con cura e attenzione, parola dopo parola: la cronaca della formazione dolorosa dell’autore è affidata infatti a una sorta di flusso di coscienza, un narrare asincronico, pervaso da fantasmi e angoscia.

Dallo sfaldarsi di una società tradizionale nasce una gioventù problematica e irrequieta e se essere giovani può significare soprattutto un interrogarsi, Marco Bechis, l’autore di queste pagine, resta “giovane” per un trentennio e ci consegna il risultato di questa lunga autoanalisi, capace di un’interrogazione, un trascorrere virtuosamente da un intimo privato a uno scenario pubblico, connettendo l’Argentina e l’Europa, immerse in un tempo tormentato per tragedie diverse, capace di farci confrontare con l’orrore quotidiano.

Baires – Sarajevo (1999). Back stage del film Garage Olimpo, di Marco Bechis. Proiettato durante il seminario “La rappresentazione della violenza e la violenza della rappresentazione”, organizzato dall’associazione Cinelogos e tenutosi a Milano il primo ottobre 2022, alla presenza dell’autore.

I primi vent’anni di vita di Marco Bechis sono segnati da due traumi, quasi una catena di dolore e di colpa ininterrotta.

A otto anni una tragedia familiare irrompe nella giovane esistenza di Marco: una fatalità orrenda tronca la giovane vita di Robertino, il fratello minore, inghiottito dalla tromba dell’ascensore. Le pagine che narrano questa morte hanno il passo della tragedia e consegnano a chi legge due genitori pietrificati dal dolore. Marco e la sorella, increduli, “obbligati” a non sapere, votati solo ad accettare l’impensabile: “Robertino non c’è più”. Marco entra in un’aura di sopravvissuto, di chi usurpato senza capire “cosa significasse morire”, predestinato a vivere la vita del fratellino morto e non la sua.

A diciotto anni questa striscia di colpa si salda con una colpa nuova, più densa, l’essere sopravvissuto a migliaia di desaparecidos, giovani vittime della dittatura militare argentina.

È un vissuto questo, testimoniato e rinforzato da una quotidianità di vita ordinaria, di lunghi anni di convivenza: «sono arrivato fin qui, apparentemente indenne, salvo, ma non mi basta. Qualcosa di irraggiungibile, di misterioso e buio, mi spinge ancora altrove in un vuoto da colmare, saltandoci dentro».

È un lungo trascorrere di trent’anni e più, un logorante, per Marco Bechis non evitabile, “andare pensando”, segnato da un’alfa, un inizio e ora forse da un raggiunto porto rappacificante.

Come si può sopravvivere a nove anni alla morte improvvisa, in circostanze atroci, di un fratellino, senza sentirsi colpevolmente un sopravvissuto?

Come si può sopravvivere a diciotto anni, uno dei pochi, pur segnato da una orrenda esperienza di tortura, risparmiato a differenza di migliaia di giovani donne uomini, inghiottiti, desaparecidos, nell’orrore dei sotterranei del Club Atletico di Buenos Aires e sepolti nelle fosse dell’Atlantico, al largo delle coste argentine?

Tutto questo, per molto tempo, in una strettoia quasi obbligata di solitudine, immerso in un colloquio interno mai interrotto, nel tentativo di elaborare, trauma e colpa, attraverso processi auto espressivi diversi, due film e, finalmente, le pagine di questo libro.

Come riesce l’essere umano ad accettare l’inaccettabile? In questo si incista, con intensità crescente l’interrogazione tormentata di Marco Bechis.

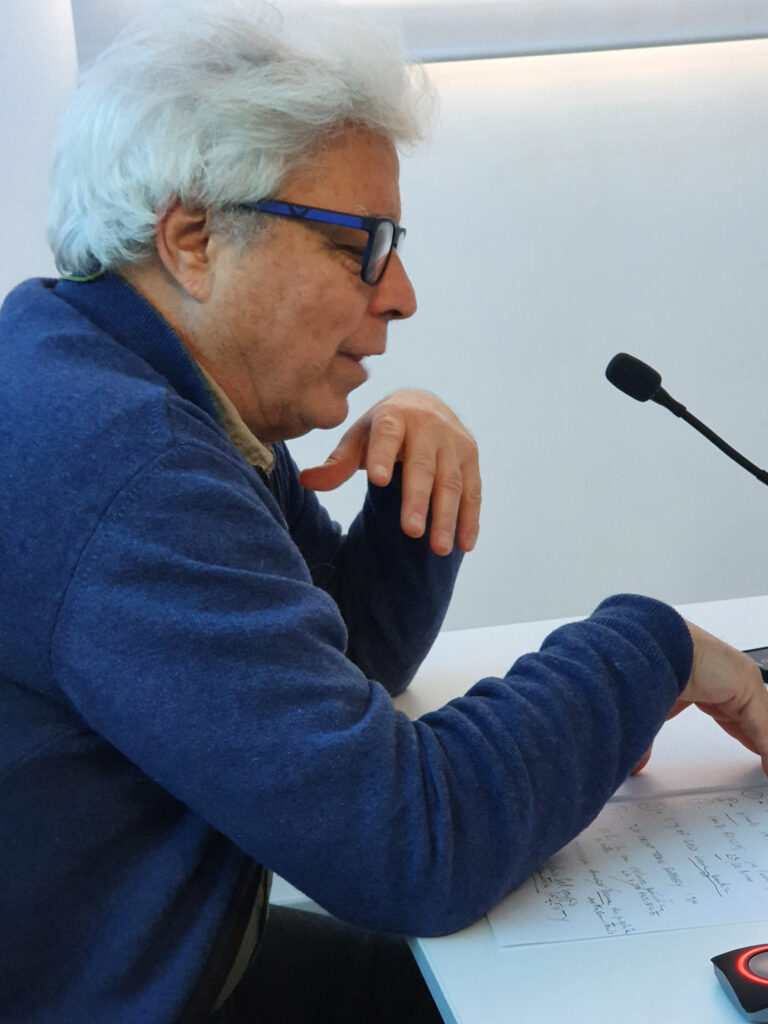

Foto © Giuseppe Varchetta

Il neonato al momento della nascita è obbligato, nel suo stato di totale dipendenza dall’ambiente nel quale si trova gettato, ad adattarsi a quello che trova. Solo un ambiente di cura sufficientemente buono gli permette infatti di introiettare quella fiducia necessaria nel processo di maturazione.

Pur pervenuto a questo livello di maturazione l’essere umano conserva un residuo di quel momento di indifferenziazione primaria, in cui non c’era distinzione tra l’io e le strutture di cura; tale nucleo residuo viene obbligatoriamente depositato nel mondo esterno, attraverso un “vincolo simbiotico”.

Il processo di deposizione avviene da parte del soggetto coinvolto verso strutture privilegiate, frequentate abitualmente e vissute come “ovviamente” disponibili, che contribuiscono su un piano di realtà alla formazione e alla nutrizione dell’identità del soggetto.

Il bisogno di sicurezza caratterizza specificatamente il legame simbiotico e funziona come meccanismo di adattamento: lungo questa traccia diventano familiari e rassicuranti strutture di depositazione che in realtà non lo sono.

Nelle circostanze nelle quali le strutture di depositazione per motivi diversi vanno in crisi, accade che il senso di un’esistenza e la stessa identità del soggetto umano possano incrinarsi, con l’emergere di angosce diverse.

In processi similari va collocata gran parte dell’esistenza di Marco Bechis.

«La mia vita è stata un’altalena, eroe e traditore allo stesso tempo, sin da bambino. Quando è morto mio fratello, mi sono sentito subito un usurpatore […] Così ho iniziato a pensare di dover vivere la sua vita e non la mia. Sono poi sopravvissuto a migliaia di desaparecidos […] È una angoscia per me essere vivo […] Ma dopo tanti anni vissuti come un usurpatore, come un traditore perché sopravvissuto agli altri, finalmente sono diventato vittima. È successo poco tempo fa, scrivendo questo libro».

Se la morte di Robertino Bechis è segnata solo da una orrida scelta del caso, capace di allontanare le coscienze da un domandarsi e di seppellirsi nel dolore colposo senza remissione, l’evento della cattura durante la dittatura militare, della prigionia, della tortura, è marcato nel vissuto di Marco da una colpa, agita dalla famiglia di Bechis, un gesto “desiderato” da Marco, una collusione col potere dittatoriale, segnata dalle note di una “zona grigia”.

Alla notizia della prigionia di Marco, vivo, ma sepolto in un carcere segreto, i due genitori volano a Buenos Aires, e pur di salvare Marco, agiscono colpo su colpo. Nulla li può fermare: alla notizia, avuta attraverso vie informali, che Marco era “vivo” hanno già spedito messaggi scritti a Videla, Massera e Agosti, i tre comandanti della giunta militare che governava il paese

«[…] mia madre aveva subito capito che soltanto andando a cercare i quadri intermedi potevano tentare di salvarmi […] A quel punto mio padre, con piglio manageriale aveva chiesto che gli chiamassero al telefono un industriale con cui aveva avuto a che fare quando era in Argentina, uno che gestiva molto bene gli appalti statali […] Mio padre e l’industriale si erano visti il giorno dopo […] L’industriale portava notizie fresche, era riuscito ad entrare in contatto con il generale Mason, il numero due, tramite un altro imprenditore […] Il generale mandava a dire che si poteva fare qualcosa, specialmente perché ero italiano».

E Marco viene risparmiato, esce dal carcere libero, marcato da una doppia pena, il trauma per quello che ha subito là sotto, e la colpa per il privilegio, nutrito da una collusione con il potere degli assassini, che l’ha risparmiato, rendendolo per sempre un usurpatore: «sento salire qualcos’altro che è peggio della fame di prima, la percezione che io sto per uscire da questo sotterraneo, mentre gli altri rimarranno qui. È un nuovo stato, quello del sopravvissuto».

E per due volte, a nove e a diciotto anni, la famiglia, il “depositario” naturale per un fanciullo e un adolescente, scompare, subitaneamente impossibilitata a svolgere la propria naturale funzione.

La morte di Robertino sepolta nella consegna di un silenzio incomprensibile per il fanciullo superstite, impedito di un rapporto con i genitori, giudici votati a un silenzio come unica svolta a un destino orrendo.

I genitori di Marco Bechis e i conoscenti e amici a loro vicini, non hanno mai percepito lo spessore collusivo delle loro azioni nei confronti di un potere atroce, interlocutore conosciuto nel suo profilo di carnefice: l’obiettivo era salvare a ogni costo Marco, subendo l’impensabile, senza altre valutazioni.

per gentile concessione del regista

È proprio dei regimi autoritari violentare la libertà di scelta dei singoli, rendendo oscure le loro azioni e paralizzando la loro facoltà di giudicare. Il processo di assolutizzazione del valore della vita, messo nelle mani di un potere assoluto, cancella ogni spazio di azione libera, crea una “zona grigia”, nella quale si scende a compromessi impensabili, facendo regredire gli attori coinvolti a un livello inferiore del processo evolutivo. La struttura del potere non può essere analizzata attraverso un dualismo semplificante del tipo “carnefici da una parte e vittime dall’altra”. Va indagata anche la soggettività delle vittime, i genitori di Bechis, esponendosi al rischio di ritrovare anche in se stessi la miccia della deflagrazione maligna.

Il traguardo della “zona grigia” conduce Marco Bechis a una crescente, ininterrotta inquietudine riflessiva, frantuma la linearità semplificante delle scelte dei suoi genitori e colloca la sua idea di giustizia nell’alveo di una interrogazione incessante. Non tutto si può dicotomizzare, andando in una prospettiva di ipercontrollo dell’umano. Nell’essere umano agiscono forze che sfuggono a un dominio organico.

in occasione del lancio a Milano, nell’autunno del 2008. Foto © Giuseppe Varchetta

Marco Bechis, lungo i “suoi” trentatré anni trascorsi dalla “liberazione” dai sotterranei del Club Atletico, all’11 marzo del 2010, il giorno della sua testimonianza durante il processo agli assassini della dittatura militare, ha vissuto esperienze diverse; ha amato, ha studiato, ha girato due film straordinari, ha viaggiato, ha ascoltato maestri, ha conversato con i più; soprattutto ha lavorato dentro di sé, testimoniando, insieme all’incertezza e al travaglio, la sua determinazione a procedere, pur di conseguire una consapevolezza più avanzata dei meccanismi complessi della rete umana, nella quale diciottenne è stato gettato.

Marco è lasciato solo dalla sua famiglia per più di un trentennio.

Adolescente, terrorizzato dalla prospettiva della tortura e della morte, Marco ha nel suo profondo auspicato un gesto salvifico. Quando quel gesto è arrivato e il suo destino è stato diverso da quello delle sue compagne e dei suoi compagni, si è avviato in lui un processo riflessivo, che lo ha allontanato sempre di più dalla posizione della sua famiglia, dei suoi genitori, collusi, pur di salvarlo, con il potere dei dittatori.

E quando comunica che nell’aula del grande processo contro i maggiori attori protagonisti della dittatura militare, avrebbe fatto dei nomi “tradendo” la consegna del silenzio ordita dai suoi genitori, si trova a essere da solo, come di fronte a una diga, a un padre che ha sempre interpretato tutta la sua esistenza in modo lineare, con il bene da una parte il male dall’altra.

Marco Bechis è un testimone immerso nel senso del nostro tempo, capace di una modernizzazione riflessiva, attraverso la quale di fronte a un eccesso di senso, senza scetticismo e rassegnazione, ha saputo contenere questa vertigine, percependo come un compito proprio il saperla affrontare, pensandola come originantesi non solo dal fuori. Marco Bechis nella coscienza del soffrire in realtà recupera la certezza del pensiero e la capacità di resistere. La prospettiva di Bechis è capace di contenere sia la fermezza del giudizio etico, che distanzia insuperabilmente la responsabilità dei carnefici dalle pene delle vittime – non si torna indietro circa un netto, irrevocabile giudizio di colpa dei carnefici della dittatura argentina – sia la capacità di considerare tutte le sfumature emozionali in ciascuna di queste categorie umane.

Leggendo l’approdo di queste lunghe pagine, si rinforza la convinzione che il viaggio dell’autore sia iniziato fin dai primi momenti della sua liberazione dalle prigioni della dittatura argentina e sia il risultato di un lungo riascolto interno volto a costruire le ragioni del dolore e dell’amore, del senso dell’esperienza umana straordinaria e quotidiana. Si può essere come autorizzati a pensare che non sia intervenuto nulla dall’esterno, ma un pensiero interno sia maturato autonomamente, autorganizzandosi giorno dopo giorno, nel cuore e nella mente di Marco Bechis, conducendolo alla “zona grigia”.

E così il nostro autore ha trascorso, in “un andare pensando”, gli anni della maturità, vincendo la sua battaglia personale contro le vischiose tracce del trauma, reintegrando la sua personalità, recuperando – i suoi film e questo libro ne sono insieme prova e strumento – la sua capacità di simbolizzazione.

In questo percorso è stato assistito dalla prossimità alla sfida della complessità, paradigma dal quale ascoltare e interpretare il mondo, accogliendo l’impensabile, l’imprevedibile, riconducendo ogni esperienza alla relazionalità, senza la pretesa di strappare segreti ad esperienze in sé impenetrabili.

In questo percorso è stato assistito dalla sua fede nella narrazione e dalla fiducia di essere ascoltato da coloro che ama di più, Caterina, la sua seconda moglie, e i loro due figli; il suo nucleo familiare originale, non una emanazione dalla sua famiglia originaria, un qualcosa di relazionalmente assolutamente nuovo: «quando apro la porta di casa […] la tavola è già apparecchiata per quattro […] Mi vengono incontro […] Ci abbracciamo a lungo, in silenzio. Mi metto subito a preparare […] Cucinare per loro è la cosa che più mi manca quando sono in viaggio […] Poi mi siedo al tavolo […] inizio a raccontare. È con loro, intorno a un tavolo […] che ho imparato a vivere».

Narrazione e solidarietà famigliare si saldano in un territorio salvifico dove il sopravvissuto, ora testimone “rappacificato” può aprirsi ai più e diventare un testimone atteso.

Sembra doveroso all’autore di queste note di invito alla lettura, testimoniare il suo riandare continuo, nutrito dalla lettura delle pagine di Bechis, all’opera di Primo Levi, a quel suo trentennale “andare pensando”, dal suo primo libro, Se questo è un uomo, alla straordinaria testimonianza de I sommersi e i salvati.

Ogni esperienza umana, anche la più terribile, è diversa e insieme simile ad altre.

La Shoah è stata un abominio che ha minato la civiltà nel profondo, una incontenibile atrocità, un anus mundi, assolutamente non paragonabile ad altri eventi di genocidio, che l’hanno preceduta e seguita durante il trascorrere del Novecento.

Tutto questo non può impedire di ascoltare, di curvarsi, di prendersi cura di ogni evento nel quale i soggetti umani siano esposti a poteri vessatori incontenibili, quale la dittatura militare argentina degli anni Settnta del secolo scorso.

Nelle sue pagine Bechis cita la Shoah solo in due brevi cenni; purtuttavia i suoi sentimenti di estraneità, di colpa, hanno una forza straordinaria capace di dislocare “in la” la sua posizione di testimone, a un sottolineare come l’obiettivo della sopravvivenza a ogni costo generi, senza esitazioni, abiezioni diverse, fino alla collaborazione scoperta con gli oppressori: nella traccia della eredità etica e politica di Primo Levi.

Non appaia allora, nel chiudere queste note, infondato ascoltare le parole sommesse di Bechis, tratte da una corrispondenza privata, a commento del suo rapporto con Primo Levi: «è stata una delle mie fonti principali di ispirazione, non letterariamente in quanto Levi in questo senso è insuperabile; ho condiviso con lui quel senso di estraneità dal mondo che ci accomuna come sopravvissuti».

IL LIBRO

Marco Bechis, La solitudine del sovversivo, Guanda 2021