Oggi moriva, cinquant’anni fa, Ugo Mulas uno dei più importanti fotografi italiani. Per l’occasione Tutte quelle cose – Cultura visiva contemporanea inaugura la pubblicazione di alcuni testi a partire da un intervento/testimonianza di Paola Mattioli (assistente di Mulas) che ringraziamo, così come ringraziamo la Casa editrice Mimesis per la gentile concessione del brano, riportato nel volume Paola Mattioli. L’infinito nel volto dell’altro, a cura di Francesca Adamo, in questi giorni nelle librerie.

Siamo nella primavera del 1968, sono una matricola del primo anno di Filosofia alla Statale di Milano e ho seguito dall’autunno il corso di estetica del professor Gillo Dorfles; per l’esame bisogna preparare una tesina scritta: concordo di darmi come tema “la Fotografia”. Influenzata da Blow-Up, dalla Rolleiflex biottica di mio padre o dall’aver sentito parlare di Walter Benjamin alle entusiasmanti lezioni di Enzo Paci? In effetti era uscita da poco la traduzione italiana de L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica e questa edizione era subito diventata, nelle università occupate, un libro di culto. Studio, scrivo, ma ho la netta sensazione che manchi qualche cosa di essenziale, che la realtà e la pratica – che non conosco, ma immagino – aggiungerebbero molto alla mia tesina teorica. La notorietà dello studio di Nini e Ugo Mulas mi suggerisce di cercare un contatto con loro.

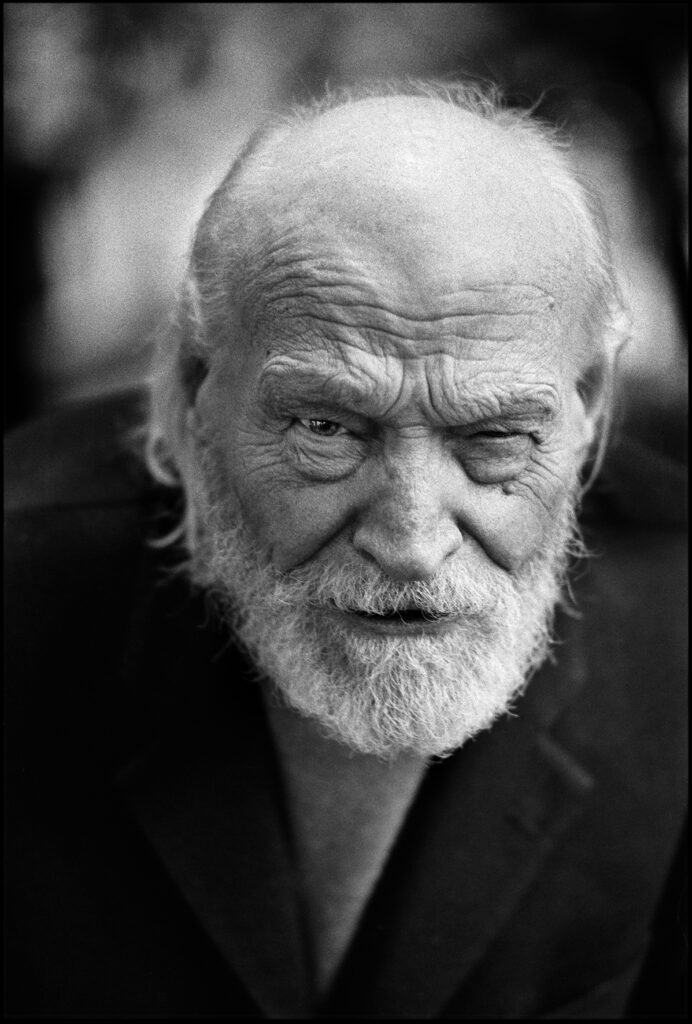

Courtesy dell’autrice

Via Spallanzani, zona Buenos Aires, un edificio trasandato, un ascensore-montacarichi di stile newyorkese, apro la porta… sala di posa, fondali, flash elettronici, macchine fotografiche, cavalletti, smaltatrici, archivio, camera oscura, fotografie da tutte le parti: Nini alta, bella, schietta e sofisticata insieme, frangetta e lunga treccia bionda, collo alto nero, un gioiello super contemporaneo (capirò dopo: un pezzo di Calder, probabilmente fatto apposta per lei) dice: «Ciao! Ugo oggi non c’è; se torni domani, puoi parlare con lui». Torno l’indomani… sento che mi sta succedendo qualcosa… ecco Ugo… minuto, sorridente, magnetico. «Ah, questa è Paola, è la nuova assistente» (volontaria s’intende) – trasecolo – la mia domanda era molto più piccola, ma… che meraviglia! Comincia un periodo di apprendistato totale; non ero stata nemmeno una dilettante – non sapevo neanche che la carta fotografica si bagnasse nell’acido – tutto era nuovo, sconosciuto, straordinario.

Courtesy dell’autrice

Ugo mi prende sotto l’ala e mi tiene con sé: se scatta in esterni lo accompagno, se scatta in sala di posa o se stampa in camera oscura lo seguo.

Una delle prime immagini che ho visto “costruire” da Mulas è stata la fotografia di una scultura di Fausto Melotti. La magia dell’interpretazione del fotografo sta tutta nella luce: il fondo degrada dal nero al bianco – dall’alto verso il basso e il filo di metallo della scultura cambia tono nella riflessione della luce diventando chiaro là dove il fondo è nero e scuro dove il fondo è chiaro. La scultura prende corpo. L’eleganza viene dalla precisione esecutiva della luce.

Già da questa prima immagine, quando Ugo passa alla stampa, vedo che si tratta di una fotografia completamente diversa da tutte le fotografie che io possa aver visto prima: la gamma tonale dal bianco al nero è molto ampia e contemporaneamente i contrasti sono vivaci; la fotografia è impaginata sulla carta sensibile in modo inconsueto, usando il foglio orizzontale quando l’immagine è verticale, e verticale quando è orizzontale – e analogamente per le fotografie quadrate – in modo che si creino dei bordi molto sottili su due lati, più ampi sui lati opposti, che facciano da passepartout rispettando il formato della carta (attenzione verso la materia).

Questo metodo permette anche di accostare una fotografia all’altra in una sequenza che ne condivide la griglia; anche se la stampa non era preparata per motivi espositivi, l’impaginazione per Mulas è così. A questo si aggiunge l’uso del righino nero che vuol dire che l’immagine nasce in ripresa (perché la parte nera indica la fine del fotogramma, l’inizio della pellicola non impressionata); non è modificata nella stampa con ingrandimenti di dettagli o tagli a posteriori, si mostra tutta sin nella sua fine; e in più il righino, raffinatamente sottilissimo – non è facile ottenerlo –, costituisce una chiusura, un non dimenticare di aver scelto quel taglio nella discontinuità, quel frammento, quel gesto fotografico. Il lavoro che oggi si chiamerebbe di postproduzione – molto semplificato dall’uso del computer – prendeva ampio spazio per Mulas; quando progettava un libro (e in quel momento ne stava realizzando davvero molti) stampava delle maquette nel formato definitivo del volume, incollate su cartoncino (Cow gum e Schoeller), per controllare l’andamento della sequenza nelle pagine, per discutere con l’editore, con il curatore e con il grafico, e per sentire i pareri degli artisti amici di passaggio in studio.

Courtesy dell’autrice

Era uscito da poco (in edizione americana, italiana e spagnola) il volume N.Y. The new art scene frutto dei suoi recenti viaggi negli Stati Uniti: Mulas si era scelto il compito di andare a vedere i nuovi artisti della Pop Art americana, che erano stati presentati al pubblico europeo alla Biennale di Venezia del 1964, potendo contare sulla collaborazione del critico Alan Solomon e sull’appoggio del mercante d’arte Leo Castelli per essere introdotto negli studi e nella quotidianità di artisti come Duchamp, Dine, Johns, Lichtenstein, Oldenburg, Rauschenberg, Warhol.

Di qui la dimensione internazionale che si respirava in studio, che andava ad arricchire il quadro dei rapporti con gli artisti italiani a cui Mulas si dedicava quotidianamente.

Un giorno nella sala di posa dello studio Mulas si fotografano gioielli: bracciale con un taglio di Fontana, occhiali di Gastone Novelli, bracciale con sfere mobili di Pol Bury, maschera di Pietro Consagra, dischi di quarzo di Ettore Sottsass, anello di Amalia Del Ponte; a produrli è la giovane coppia GianCarlo Montebello e Teresa Pomodoro che con la sigla GEM inauguravano l’attività di editori di gioielli d’artista: sono i primi pezzi della loro collezione che nel giro di dieci anni conterà una cinquantina di gioielli progettati da molti e famosi artisti; a indossarli per le fotografie è Benedetta Barzini che arrivava da un periodo negli Stati Uniti dove era stata quello che oggi si direbbe una top model. Mulas, entusiasta del progetto GEM, si offre di fotografare la serie.

Courtesy dell’autrice

Un giorno si esce a fotografare: obiettivo il Dormitorio Pubblico di Viale Ortles (oggi Casa dell’Accoglienza, dedicata a Enzo Jannacci). Senza tanta burocrazia e con tratto gentile Ugo chiede al custode di poter vedere il dormitorio: una camerata con una ventina di letti per lato, le tapparelle abbassate (per dare alla stanza il senso notturno che la luce delle finestre avrebbe annullato), una sedia su cui salire per alzare la prospettiva. Mi spiegherà poi i due motivi che lo avevano portato lì: Un Archivio per Milano e la scenografia del Wozzeck. Ma prima mi dirà qualcosa che ho ritrovato esattamente – solo pochi anni dopo – nel suo libro uscito per Einaudi nel ’73, a pochi mesi dalla sua morte:

«Ho capito l’importanza di fotografare degli interni senza la gente che li occupa qualche anno fa, quando ho fotografato un dormitorio pubblico in perfetto ordine, dopo che tutti se n’erano andati: è venuta fuori un’immagine così agghiacciante che l’aggiunta dei tipi che normalmente vi passano le notti l’avrebbe resa o troppo fumosa o troppo tenera, come accade per certa pittura populista della fine dell’Ottocento. Inoltre, ho un certo pudore per la faccia indifesa della gente; non mi piace servirmene per un mio discorso. In questi ultimi anni, spesso con motivazioni specifiche o sociologiche, facce anonime di pazzi in preda al loro male, facce indifese di malati, si sono moltiplicate nei libri e nelle riviste. Non credo sia necessario ricorrere a questi mezzi; credo che ci sia un modo di fotografare la catapecchia dove una donna vive coi suoi bambini senza metterci né la donna né i bambini, e arrivare comunque a un’immagine eloquente della loro condizione, un’immagine che è obiettiva e al tempo stesso evocativa di quella gente assente dalla fotografia.»

Courtesy dell’autrice

Un Archivio per Milano era una serie che Mulas stava progettando non per un libro, ma proprio per un archivio che raccogliesse le immagini di tutto quello che della città non si conosce, o che si guarda con disattenzione, soprattutto gli interni delle case e degli spazi pubblici; e voleva fotografarli privi di persone, come aveva fatto per il Dormitorio Pubblico.

Questa stessa fotografia era stata scattata anche per la scenografia del Wozzeck di Alban Berg, la sua seconda collaborazione con il regista Virginio Puecher, che aveva deciso di ambientare l’opera ai nostri giorni. Lavoravano insieme: avevano fatto costruire un modellino della Piccola Scala, con quinte e cielo ricoperti di materiale specchiante, per controllare con precisione il raggio della proiezione delle fotografie in modo tale che si riflettesse moltiplicandosi negli elementi della scena. Alle loro riunioni partecipava anche un giovane Davide Mosconi, che era stato per quattro anni a New York come assistente di Richard Avedon e di Hiro e che conosceva tecniche nuove per la cultura fotografica italiana – come il “frontifondigrafo”, un ingegnoso apparecchio che dava una doppia possibilità di proiezione sia da dietro che da davanti – che Mulas avrebbe poi combinato all’esperienza del modellino teatrale per le sue note fotografie di moda per Mila Schön.

Courtesy dell’autrice

Per sdebitarmi di tanti insegnamenti, e per partecipare anch’io al clima di scambio intellettuale, raccontavo a Mulas quello che succedeva all’Università: le occupazioni e le assemblee, ma anche i professori, gli argomenti (Marx, Panofsky, Husserl e la fenomenologia), le linee di pensiero che mi avrebbero portato alla tesi di laurea; in questo contesto Paci mi suggerisce di leggere L’Œil et l’Esprit di Merleau-Ponty, e mi regala addirittura una copia della traduzione italiana ancora inedita (su velina sottile, quella che si metteva alternata alla carta carbone). La leggo e la porto a Ugo, intuendo l’interesse che avrebbe potuto destare in lui che stava lavorando alle Verifiche, al libro per Einaudi e alla mostra per Quintavalle. Nelle note alla Verifica 13 (Autoritratto con Nini) dirà:

«Qui, su uno stesso fotogramma, Nini ed io siamo insieme: Nini è a fuoco, io sono sfocato. È a fuoco perché ero io a fotografarla, la vedevo così e così volevo vederla, perché voglio sempre vedere col massimo di chiarezza quello che mi sta davanti, e fotografare è vedere e voler vedere, prima di tutto. Il mio viso è sfocato perché c’è una sola parte del mondo sensibile che l’uomo, che ‘può vedersi mentre guarda’ secondo Merleau-Ponty, non riesce a vedere di sé: il viso. Tutt’al più si può rendere un’idea approssimata, attraverso la memoria di altre fotografie, il narcisismo di una superficie riflettente, qualche riferimento casuale, ma l’immagine resterà imprecisa, sfocata.1»

Parole dalle quali si può subito intuire lo spessore di senso che Mulas metteva nelle sue immagini, e si può gustare l’aneddoto, raccontato recentemente da Gianni Berengo Gardin:

«Ricordo una volta in cui Mulas mi mostrava le foto e io, ammirato ed esaltato, non facevo che ripetere: ‘Bellissimo! Bellissima! Stupenda!’. A un certo punto, Ugo mi ha minacciato che se non l’avessi finita di dire che le sue foto erano belle, mi avrebbe cacciato di casa. lo, imbarazzatissimo, risposi che non sapevo cosa avrei potuto dire e lui ‘devi dire che è una buona fotografia, non una bella fotografia. C’è una differenza enorme. Le belle fotografie sono esteticamente magnifiche ma non dicono niente. Mentre una buona fotografia ha contenuti eccezionali e in questo sta il suo valore’.»