Comincia con questa intervista all’artista Francesco Del Conte, la prima di una serie di conversazioni condotte da Angela Madesani, storica dell’arte e curatrice indipendente, per la nostra rivista. Buona lettura.

Angela Madesani – Francesco Del Conte (Milano, 1988) è un giovane artista, il cui sguardo volge più alla storia dell’arte e della fotografia che alle trovate più o meno geniali di una contemporaneità più sbandierata che reale. Nel corso degli anni ha lavorato con grande impegno sul tema del linguaggio fotografico. Utilizza l’analogico piuttosto che il digitale e il grande formato, che da qualche tempo a questa parte sviluppa rigorosamente da sé. Il banco ottico come hai recentemente affermato è uno strumento lento, pesante, costoso e porta a lavorare in un modo quasi zen e contemplativo. Mi interessa parlare dei tuoi tre recenti lavori incentrati proprio sul linguaggio.

Francesco Del Conte – Negli ultimi anni ho realizzato una trilogia di opere fotografiche caratterizzate da un nuovo approccio; conseguenza anche del fatto che, come dicevi, ho iniziato ad usare quasi esclusivamente vecchie macchine di grande formato. Sono strumenti che portano a lavorare con lentezza e meditazione. Al centro di questi lavori c’è il linguaggio fotografico, messo in relazione con i concetti di rappresentazione, autorialità e veridicità. Attraverso queste opere, nate dall’osservazione di fenomeni ottici e luminosi, pongo diverse domande relative alla rappresentazione fotografica e al nostro rapporto con essa. L’ultimo lavoro che ho realizzato si intitola 10minerals10grays. È una serie di immagini di minerali che riflettono la luce in modo diverso. Ogni campione è stato fotografato in studio mantenendo invariati i parametri fotografici – tempo, diaframma, pellicola e illuminazione. Da un lato mi interessa verificare quanti grigi la pellicola è in grado di registrare, in altre parole esaminare quanto può essere ricca una serie di immagini in bianco e nero, in termini di valori tonali. Dall’altro, ed è l’aspetto più rilevante, propongo una sorta di provocazione: che cos’è in fondo una fotografia se non il modo in cui un dato materiale riflette la luce? Rainbow Colors è invece un progetto sperimentale che pone al centro della ricerca il modo in cui diverse pellicole a colori registrano le tinte dell’arcobaleno. Dopo aver creato nel mio studio un arcobaleno artificiale mediante un prisma, ho impressionato diverse pellicole fotografiche con diverse porzioni dell’arcobaleno. Ogni pellicola restituisce una propria versione di quel colore, in alcuni casi con uno scarto notevole. Spesso ci dimentichiamo dell’impatto che la tecnologia ha nella riproduzione del reale. Ho utilizzato delle pellicole ma, in questo frangente, sarei curioso di declinare l’opera anche in una versione digitale: i sensori interpretano la realtà in base alla loro progettazione. Penso sia interessante riflettere su questi aspetti, oggigiorno abbiamo dei colori che dipendono dalle tecnologie contemporanee mentre non abbiamo più i colori generati da quelle passate. Sono dei colori estinti. Skyglow invece è la prima opera della trilogia, un’indagine sull’inquinamento luminoso e la possibilità di utilizzare la fotografia in modo davvero analitica.

Courtesy dell’autore

Courtesy dell’autore

A.M. – In particolare mi piacerebbe parlare di Skyglow anche questa estate hai viaggiato per sviluppare ulteriormente questa ricerca.

F.D.C. – È un progetto a cui lavoro da diversi anni ormai anche perché utilizzo dell’attrezzatura per l’osservazione astronomica che ha richiesto un lungo periodo di apprendimento. Ci sono due livelli di ricerca: un’indagine sull’impatto che l’inquinamento luminoso ha sull’osservazione del cielo e il tentativo di utilizzare lo strumento nel modo più oggettivo possibile. Il processo prevede di fotografare le stesse costellazioni da molteplici luoghi con diversi livelli di inquinamento luminoso. In ogni sessione le condizioni atmosferiche, l’orario e i parametri fotografici rimangono invariati. L’unico elemento che cambia in questo insieme di regole è la quantità di luce artificiale registrata dalla pellicola. La prima serie prodotta è costituita da 9 fotografate scattate da Torino, la provincia di Piacenza e il deserto di Tabernas in Spagna. Le stelle al centro di ogni singola immagine sono Vega, Deneb e Altair. Non le ho scelte per ragioni estetiche, sono solo delle coordinate nel cielo e non il mio soggetto. Durante l’estate si trovano sempre allo zenit e sono quindi visibili anche dai grandi centri urbani. Ogni immagine è una registrazione attendibile del rapporto tra la luce artificiale e la luce naturale in quel preciso spicchio di cielo. Una volta stampate in camera oscura, le fotografie possono essere osservate in diagonale, verticale ed orizzontale, non c’è un ordine specifico o una logica estetica: esse non sono altro che l’azione ottica e chimica della luce sull’emulsione fotosensibile. I concetti di narrativa e composizione vengono abbandonati in favore di informazioni che non dipendono dalla visione soggettiva dell’autore. Nell’estate 2021 ero stato nel sud della Spagna, una zona desertica molto rurale con pochissimo inquinamento luminoso e delle condizioni atmosferiche ideali. Negli ultimi mesi ho avuto meno tempo da dedicare a questo progetto. Sono tornato da pochi giorni dall’Austria ma la spedizione è stata infruttuosa. Ho incontrato sempre un cielo nuvoloso. Volevo provare a fare anche delle foto a colori della Via Lattea ma l’imprevedibilità delle condizioni meteo fa parte di questo gioco.

A.M. – Qual è il tuo rapporto con lo strumento fotografico?

F.D.C. – Mentre studiavo incisione all’Accademia di Belle Arti di Torino ho iniziato a sperimentare da solo con la fotografia analogica. Mi sono organizzato una camera oscura in casa e ho imparato le basi, senza poi fermarmi. Non lo escludo però faccio fatica ad immaginare di lavorare con altre tecniche. Penso sia uno strumento che possa essere descritto come “riflessivo”, specialmente nella versione analogica di grande formato. Ci sono delle tempistiche e dei limiti ben delineati che obbligano a pensare e a non essere impulsivo, aspetti che si sposano bene col mio approccio professionale. Aggiungo che provo un certo fascino per gli strumenti del passato. I vecchi ingranditori o le vecchie macchine fotografiche presentano spesso dei design molto particolari, soprattutto molto diversi tra loro. Oggi, non solo nel mondo della fotografia, assistiamo ad un appiattimento formale per quanto riguarda il design degli oggetti. Ancora più grave perché in alcuni casi coinvolge anche i contenuti. Per contenuti in questo caso mi riferisco ai meccanismi di funzionamento delle macchine digitali e dei software di post-produzione. Utilizzare esclusivamente questi sistemi porta, a mio avviso, a risultati ripetitivi e molto simili tra loro. In passato, per esempio, le diverse tipologie di lenti avevano un carattere distintivo. Così come le pellicole, le carte e i tipi di sviluppo. Sono tutti aspetti che si stanno perdendo in favore di un’omologazione costante. Per questioni di età non posso essere nostalgico del periodo storico in cui si lavorava solo con l’analogico e non sono nemmeno contrario all’utilizzo del digitale per partito preso. Ritengo però che sia importante mantenere in vita alcune peculiarità uniche dello strumento.

A.M. – La tua è una fotografia prettamente indicale, utilizzando un termine che viene dalla semiotica, che registra la realtà nel modo più oggettivo possibile, non la interpreta. È questa una posizione quanto mai interessante, che porta a collocare il tuo lavoro in un certo ambito.

F.D.C. – Il mio lavoro nasce dallo studio di un ambito molto specifico, quello della fotografia oggettiva tedesca del secolo scorso. L’immensa opera Uomini del XX Secolo di August Sander fa da riferimento a questo filone fotografico che si estenderà fino alla seconda metà del ventesimo secolo con i Becher e la scuola di Düsseldorf. Si tratta di un approccio distaccato, quasi come se l’autore volesse scomparire per dare importanza esclusivamente a quello che si trova di fronte all’apparecchio fotografico. Mi interrogo sempre su questo aspetto. Riuscire a non interpretare la realtà in modo assoluto non è forse possibile; questo dibattito è proprio alla base della storia della fotografia: registrazione o interpretazione. Dalla prima fotografia mai realizzata ad oggi l’interrogativo rimane, è un filo sottile su cui camminare che ci fa sentire in bilico quando ci si pensa. Con la mia ricerca propendo sicuramente per l’oggettività ma penso sia un errore dare giudizi definitivi.

A.M. – Anni fa, tra il 2016 e il 2017, hai fatto una residenza in Giappone, dove hai realizzato Joining, con gli incastri di legno utilizzati dalla tradizione costruttiva giapponese. È una storia interessante che vorrei tu raccontassi, anche perché mi pare che la cultura di quel paese abbia avuto un forte impatto sul tuo lavoro.

F.D.C. – Per interesse personale ho iniziato a studiare alcune tecniche di costruzione relative al mondo dell’architettura e dell’artigianato. Mi sono imbattuto in un manuale di falegnameria giapponese sulla tecnica ad incastri. Dal 600 d.c. al 1800 circa questo sistema ha dato vita agli edifici religiosi e civili dell’arcipelago nipponico. In questo lunghissimo lasso di tempo i carpentieri giapponesi si sono tramandati la loro conoscenza, riuscendo a costruire edifici duraturi e molto complessi utilizzando esclusivamente il legno. Ogni incastro ha una funzione all’interno dell’edificio ma le forme dei singoli elementi non si vedono quando sono assemblati. Leggendo il manuale sono rimasto fortemente colpito dall’eleganza di queste forme di fatto invisibili. Nel 2016 ho vinto una borsa di studio proposta dal centro per l’arte contemporanea CCA Kitakyushu e mi sono trasferito per sette mesi in Giappone. In quel periodo ho avuto modo di visitare i templi e le case costruite in questa maniera. In un secondo momento ho conosciuto una famiglia di carpentieri che ancora oggi lavora seguendo la tradizione. Mi hanno ospitato per diverse settimane a casa loro, nella cittadina di Imabari. È stata un’esperienza profonda e magnifica. Ho commissionato loro la realizzazione di diversi incastri, prodotti interamente a mano. Successivamente ho lavorato alla serie fotografica, riproponendo lo stile classico dei vecchi manuali. Le sequenze di immagini di Joining mettono in evidenza le forme e l’assemblaggio dei singoli pezzi. Confrontandomi con la famiglia Kobayashi ho scoperto che le nuove generazioni non sono interessate a mantenere in vita questa tradizione unica nel suo genere. Il futuro dei templi Buddisti, o semplicemente anche delle case tradizionali che richiedono una costante manutenzione, è a rischio. Seppur drammatico, trovo questo senso di perdita estremamente potente e da un certo punto di vista affascinante.

Courtesy dell’autore

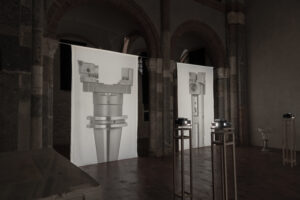

A.M. – Ti ho conosciuto con il lavoro Fräsen, sull’intrinseca bellezza di oggetti che fanno parte del mondo industriale. Il rimando è a Walker Evans, ma anche a Bernd e Hilla Becher. Abbiamo messo in mostra quel lavoro in forma di proiezioni alla Chiesa di San Celso a Milano. Come ho avuto occasione di scrivere, rintraccio una sorta di spiritualità laica nella tua modalità di fare ricerca.

F.D.C. – Specialmente in quel ciclo di opere che propone una ricerca sul rapporto tra forma e funzione di oggetti industriali e artigianali. Ho sempre provato un grande rispetto nei confronti degli oggetti e dei loro inventori/utilizzatori. Gli strumenti sono espressioni dell’intelletto umano, talvolta molto semplici talvolta estremamente complessi ma in entrambi i casi meritevoli di grande attenzione. Per anni, per esempio, ho fotografato esclusivamente banali oggetti da cucina. Nei lavori che ritraggono il mondo industriale e artigianale, ho realizzato delle immagini quasi asettiche in cui l’essere umano è stato escluso. In realtà la sua presenza, il suo ingegno, dal mio punto di vista sono evidenti all’interno dell’oggetto che ho fotografato. Mi piace molto la definizione di spiritualità laica. In questo contesto mi fa pensare alla conoscenza di un mestiere, alla capacità di maneggiare uno strumento artigianale che esiste da centinaia di anni, ad una tradizione tramandata di generazione in generazione. La mostra a cui fai riferimento penso funzionasse bene perché la sacralità degli oggetti industriali che avevo ritratto – ingranditi enormemente attraverso dei proiettori a diapositive al punto da evocare delle architetture totemiche – dialogava col contesto spirituale e contemplativo della chiesa.

A.M. – In una recente conversazione pubblica, che abbiamo fatto presso lo studio milanese di Paolo Pessarelli, hai affermato che ambisci a sviluppare due piani, uno estetico e uno concettuale e intellettuale e che solo in tal senso riesci a dare vita a un’opera d’arte completa. Vogliamo entrare in argomento.

F.D.C. – Da un’opera d’arte mi aspetto tendenzialmente due cose. Un piacere estetico e un piacere concettuale. Inizialmente davo più peso al primo aspetto, col tempo anche il secondo è diventato determinante. In realtà pensando al contesto contemporaneo, non è sempre facile trovare entrambi i livelli. Talvolta mi ritrovo ad osservare opere, installazioni senza particolari pretese estetiche il cui significato si cela dietro un testo estremamente criptico. Allo stesso modo tanti autori, specialmente nel settore della fotografia, realizzano immagini che dal punto di visto compositivo sono molto ben fatte ma magari non presentano una riflessione profonda sul linguaggio. Queste tipologie di opere mi lasciano un senso di insoddisfazione che provo a colmare con la mia ricerca.

A.M. – Vorrei chiudere questa conversazione chiedendoti di spiegare cosa significa per te il concetto di autorialità.

F.D.C. – Paradossalmente in questi anni autorialità per me vuol dire provare a farmi da parte, far parlare i materiali fotografici. La mia non è un’opinione definitiva e statica ma in questo periodo non penso sia necessario proporre delle ricerche frutto di, come dicevi all’inizio dell’intervista, trovate effimere e geniali. Sperando di non passare per presuntuoso, in quanto professionista dell’immagine penso di avere una qualche forma di responsabilità nel campo della comunicazione visiva. Percepisco dei livelli di egocentrismo e narcisismo esagerati in questa società drogata dalla iper-comunicazione. Penso sia più opportuno operare silenziosamente proponendo delle riflessioni sul linguaggio visivo che possano far pensare le persone. Ciò nonostante credo che i miei lavori abbiano un certo timbro autoriale riconoscibile. Ma non è mai ricercato in modo spasmodico o influenzato dalle mode passeggere, è semplicemente il risultato di una metodologia lavorativa.