Dopo molti anni di frequentazione dei sobborghi della poesia e della musica elettronica, passioni giovanili il cui canto del cigno fu, rispettivamente, un librino di liriche e parodie rapidamente sparito dal commercio per fallimento dell’editore e, in campo musicale, fare il dj nella saletta techno al Leoncavallo in un capodanno dei primi anni 2000, decisi di dedicarmi a qualcosa di più tranquillo e mi diedi all’arte contemporanea.

Immediatamente la fotografia digitale mi attirò per il suo carattere ibrido e ubiquo, popolare e privo di aura e sussiego, ma dalle potenzialità esageratamente vaste. Del tutto disinteressato agli aspetti tecnici o all’idea di bellezza come corona di alloro in testa e braccio levato, usai subito la macchina fotografica come buco della serratura per guardare prima il mondo (le persone e ciò che abbandonano in giro formando così ciò che chiamiamo “il mondo”) poi me stesso, per comprendere infine che ciò che guardiamo sempre e prima di tutto è il buco della serratura.

Divenuto all’istante adulto una volta scoperta la mia vergogna, feci allora d’istinto un passo indietro, per poter vedere il vedere.

Dopo una pratica formativa e selvaggia nell’uso a scopo psicoterapeutico della fotografia, che mi ha insegnato che cosa significa effettivamente vedere un’immagine, comporla e leggerla con il corpo, iniziai a esplorare un territorio che notavo poco frequentato: quello dei rapporti tra immagine tecnica, artistica, vernacolare, linguaggio verbale comune e letterario, e i loro supporti materiali. Ma poiché senza corpo non c’è vita, e poche cose sono complicate come mantenere a lungo la posa da artista concettuale senza ridere, nei miei lavori ho preferito intrecciare questo interesse “metafotografico” con temi del tutto quotidiani e comuni – la perdita, il dolore, l’identità, la morte, il desiderio – in cui quell’interesse poteva essere occultato, dissimulato, disciolto e magari restituito con ironia.

PARLIAMO DI ME

Questo atteggiamento è sempre presente nei miei lavori, ma forse più evidente in opere come Ignari Totius Corporis o Falling Animals.

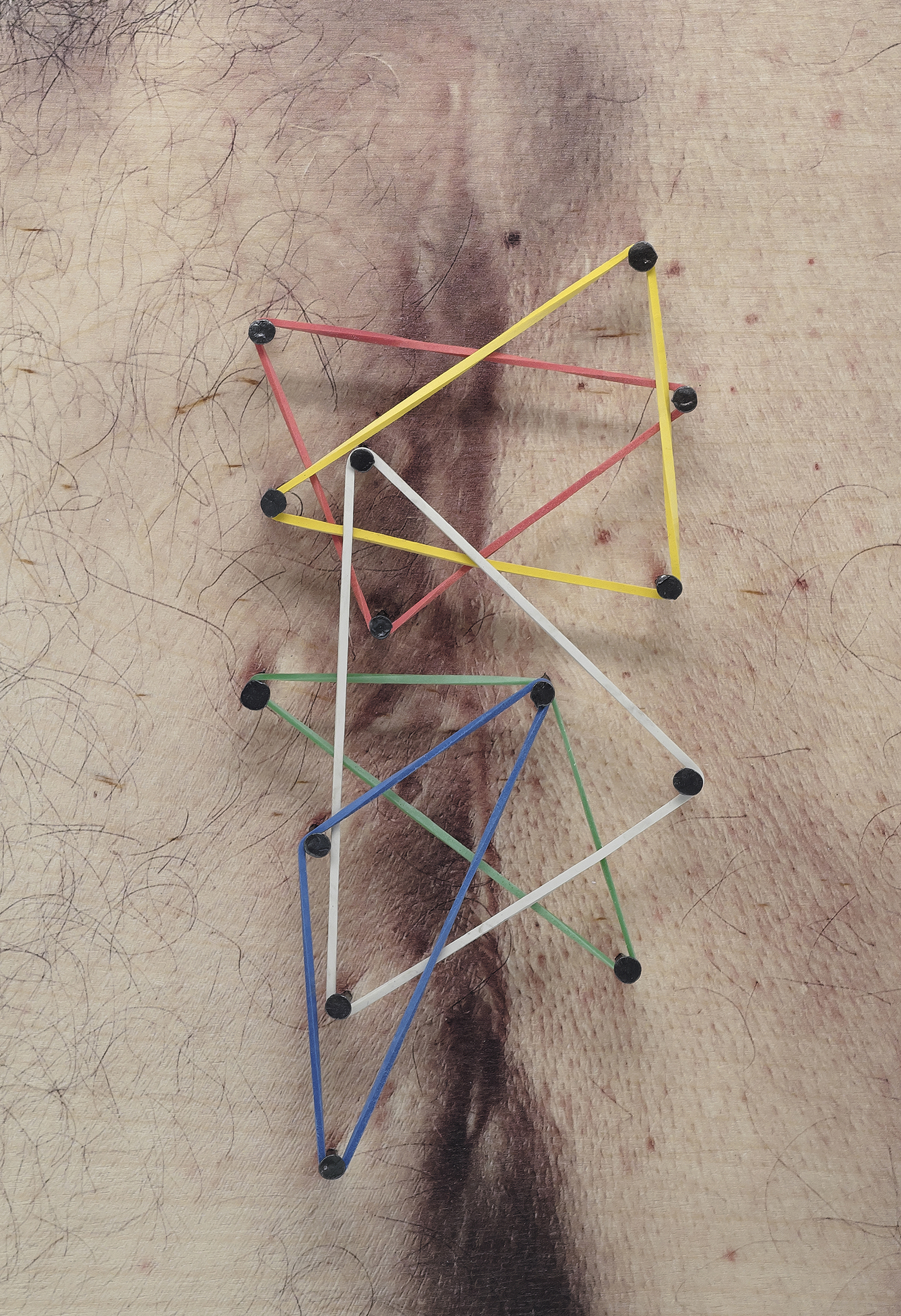

In Ignari Totius Corporis ho sviluppato il rapporto tra fotografia e immaginazione a partire da un contenuto specifico di carattere personale, una cicatrice presente sulla mia schiena fin dalla più tenera età, traccia di un’operazione chirurgica di cui non ho alcuna memoria cosciente.

Il lavoro sviluppa il tema del corpo e delle sue memorie inconsce, illustrando un metodo spero universale per immergersi in quegli abissi oscuri e uscirne sani e salvi e lo fa raccontando la proliferazione di forme a partire da una sola fotografia nelle sue varie trasformazioni: disegno, modellazione 3D, vari tipi di scultura con materiali e tecniche diverse fino a installazioni interattive, a oggetti d’uso e a un vero e proprio zodiaco alternativo.

Come si può vedere in questo lavoro, la mia modalità operativa è spesso la serialità, la proliferazione di segni o la traduzione di segni in altri segni.

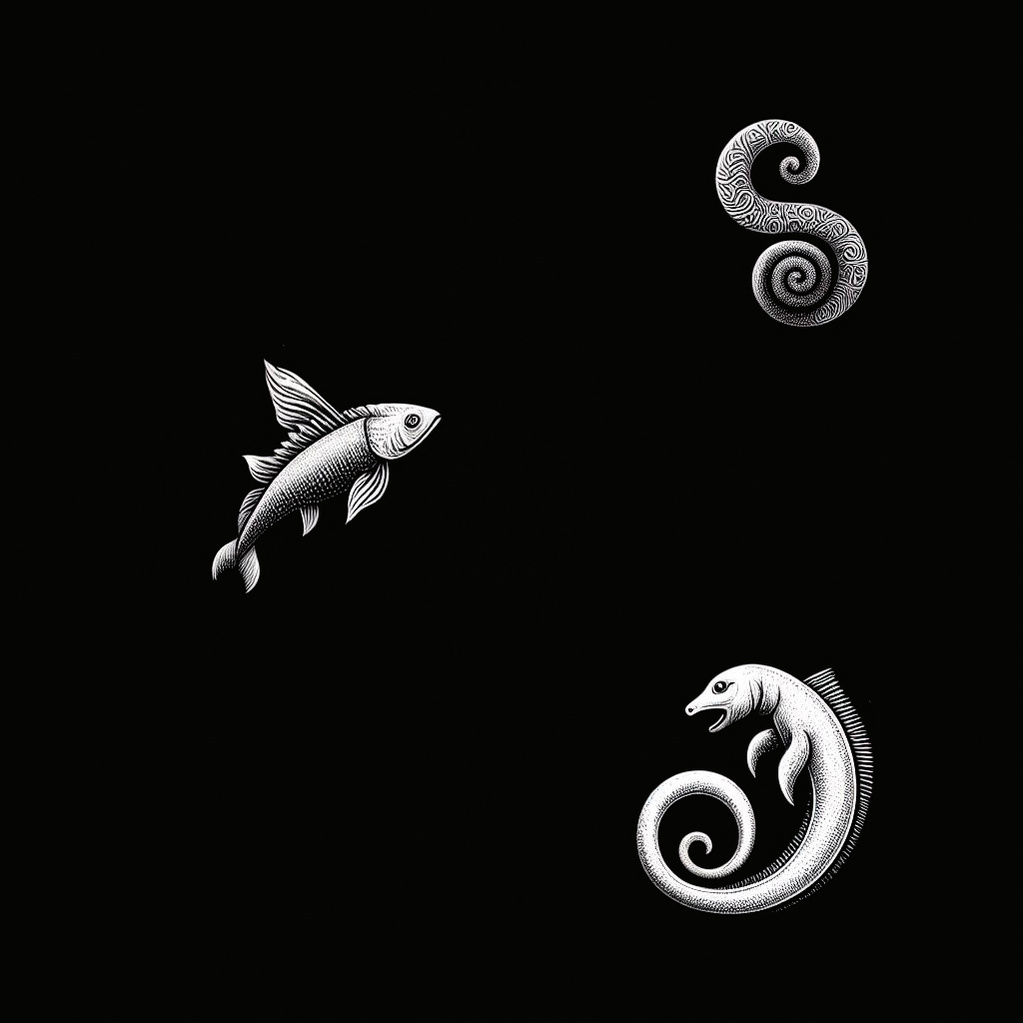

Per sviluppare Falling Animals, per esempio, ho chiesto a varie Intelligenze Artificiali di produrre illustrazioni, animazioni e musiche sulla base di un breve testo scritto alcuni anni fa, in occasione della morte di mio padre. Nelle settimane successive alla sua morte ero caduto in una profonda tristezza, finché non riuscii a concentrare tutte le sensazioni che provavo in un’immagine e nel breve testo che la descriveva, che successivamente ho trasformato in una filastrocca. Ho collaborato con le IA e le loro attitudini strutturalmente decorative e proliferanti usandole come Sibille, facendo loro centinaia di volte la stessa domanda e poi selezionando tra le risposte quello che mi interessava di più, senza mai correggerle. Alla fine ho costruito un libro per bambini, un bestiario immaginario e una raccolta di brani musicali in cui il tema della morte di tutte le forme viventi viene affrontato in una forma curiosa, probabilmente spiazzante ma comunque, credo, emozionante.

AUTOPTICON

Nella mia pratica parto dal presupposto che ogni fotografia, anche la più indiziaria e autoptica, non è muta, come si pensa a volte sotto quel particolare tipo di ipnosi autoindotta che chiamiamo rapimento estetico, ma contiene infiniti testi. Questi testi possono essere generativi, cioè abitano l’autore e riguardano la sua collocazione, le sue intenzioni e moventi consapevoli o meno, i saperi da cui è parlato; poi sono proiettivi, cioè riguardano noi che guardiamo – si tratta di quel bagaglio di conoscenze e sentimenti corporei che dobbiamo proiettare nel corpo dell’immagine perché possiamo davvero “vederla”; e infine ci sono i saperi del contesto e quelli incorporati negli strumenti e nelle macchine, che noi di solito fingiamo siano “naturali” quando invece contengono in sé tutta la sterminata vicenda umana che li ha prodotti (saperi ottici, fisici, chimici, matematici, filosofici, raccolti e dormienti nell’apparato).

Ecco spiegato il significato di opere come Sono sempre stato qui e Fotoromanzi.

Spesso infatti non produco direttamente opere ex novo, ma partendo da qualcosa di preesistente cerco di farne di volta in volta un riflesso, un segno, una celebrazione e così via.

In Sono sempre stato qui, partendo da una foto trovata, ho prodotto una serie di didascalie plausibili, intrecciando materiale reale e inventato, dati reperibili in rete, storie vere, ricordi personali e fantasie.

Il presupposto del lavoro è che non esistono immagini pure o mute: ogni immagine, come detto, contiene infiniti testi che dipendono da infiniti contesti e pratiche sociali continuamente in movimento, intrecciati tra loro in innumerevoli modi e ogni osservatore la abita con tutto il proprio corpo virtuale, proiettandovi sopra tutto se stesso. E i testi, per parte loro, sono pieni di immagini, ne sono intessuti: il linguaggio sorge intorno a metafore, analogie, figure. Sono gemelli siamesi, parte di un unico movimento di significazione e di figuralità che ricrea continuamente il mondo. Vediamo ciò che già sappiamo, ma ciò che non sappiamo compare ai bordi del campo visivo in attesa di venire in primo piano. Occorre allora sempre domandarsi: cosa sto guardando?

© Giorgio Barbetta, immagine e video Sono sempre stato qui, courtesy l’artista

Di questo lavoro è esistita anche una versione interattiva durante il Festival di Fotografia di Castelnuovo, tenuto nell’ottobre del 2021. In quel caso ho occupato una stanza con un’unica foto trovata, stampata su cartone di 3 metri appoggiato al muro, di fronte ho messo un banco di scuola con matite e post-it e in fianco la scritta “cosa stai guardando?”. I visitatori erano così invitati a formulare un’ipotesi su cosa stava accadendo nella fotografia, scriverla su un post-it e attaccarlo alla foto. In pochi giorni la grande gigantografia fu completamente ricoperta dai post-it che mostravano ciò che le persone vi avevano visto. Alla fine del Festival il grande cartone venne smembrato in piccoli pezzi, firmati e regalati ai visitatori.

Tutte le fotografie del mondo hanno una vita che coincide con il motivo per cui sono state scattate: per documentare un fatto, una realtà o una situazione, per comunicare qualcosa, per conservare un ricordo o a volte per fare “belle foto”, nella speranza di far sembrare di buon gusto chi le fa. Tutti conoscono queste “prime vite” delle foto. Pochi sanno però che ogni foto può avere molte altre vite, oltre la prima. Basta prenderla dal suo contesto di uso e portarla altrove, verso un uso ulteriore, che non le competa in modo immediato. Nel momento stesso in cui diventa inutile e sparisce, la fotografia entra in una zona mediana e ambigua, inizia a parlare un’altra lingua, magari a raccontare una storia: una storia personale o astratta, generale o particolare o una storia che sta al limite, né di qua né di là, buona per segnalare il confine di quella strana, ambigua zona mediana.

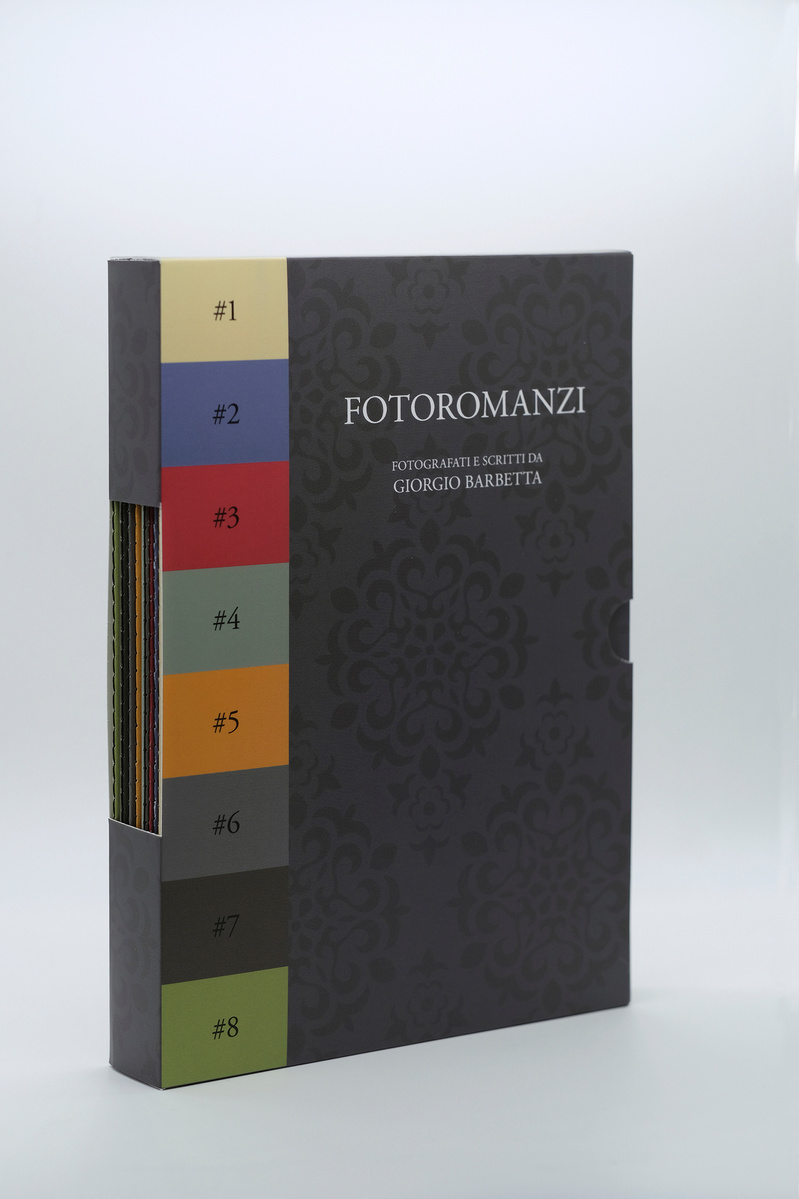

Con il progetto Fotoromanzi mi sono riproposto di percorrere proprio questo confine. Partendo da un archivio di foto personali scattate per i motivi più diversi, ho iniziato a esplorare il punto in cui favole, motti di spirito, giochi di parole, verifiche, l’approccio concettuale, quello lirico o filosofico si potevano intrecciare ad alcune di quelle fotografie associate in sequenze, producendo così nuove figure.

Così ho prodotto 8 piccoli libri ognuno dei quali inizia con un testo che orienterà la visione delle fotografie successive (vediamo ciò che sappiamo), portando di volta in volta in luoghi strani, meravigliosi o anche no.

EPILOGO

Se “vediamo” una fotografia e non un confuso ammasso di forme e colori, è perché contiene sterminati saperi impliciti o potenziali che vi riconosciamo, vi leggiamo, vi proiettiamo, cioè perché è, per noi che la guardiamo, infinitamente ciarliera.

Ciò che proiettiamo sull’immagine, come accaduto durante l’installazione di Sono sempre stato qui al Festival di Castelnuovo, la ricopre quasi completamente. Anzi: possiamo vedere “un’immagine” solo ricoprendola con ciò che sappiamo o, meglio detto, con le operazioni che il nostro corpo virtuale è chiamato a fare letteralmente abitando quei segni e quelle forme (muovendosi così da saggiarne pieni, vuoti, toni, linee di forza e di fuga e loro significati emotivi, ciò che maldestramente è detto “composizione”), in un tempo e in un luogo determinati, sulla base dei saperi e dei punti di vista in atto. L’invisibile non è quindi il contrario del visibile ma la sua condizione e perimetro; e non è l’indicibile, l’ineffabile: è il continuamente detto all’infinito. L’invisibile è proprio l’immagine che stai guardando che, nello svelarsi, si nasconde alla vista, nonché il nostro compito interminabile di rivelarla sempre di nuovo.

La mia pratica prende di mira, quindi, l’idea che la visione sia un fenomeno assoluto e neutrale, assunto tipico dei sistemi di sorveglianza e degli usi della fotografia come cattura estetica, auto-seduzione o strumento di potere che trasforma in oggetto ciò che guarda. In questo modo allude, per differenza, a quanto la visione umana sia invece naturalmente incarnata, collocata, parziale e legata alla proliferazione di elementi testuali e immaginativi.

Il sito di Giorgio Barbetta